Выбор корректного технико-экономического предложения: мифы и реальность

УДК 628.35

В статье идет речь о грамотном выборе оптимального технико-экономического предложения (ТКП), реализация которого позволит при корректной эксплуатации сооружений обеспечить требуемое качество очищенной воды. При этом ТКП должно по стоимости адекватно соответствовать поставленным задачам и быть «золотой» серединой баланса капитальных затрат и последующих эксплуатационных издержек.

Ключевые слова: очистка сточных вод от азота и фосфора, очистные сооружения сточных вод, эксплуатация очистных сооружений, технико-экономическое предложение.

Выполнение требований установленного качества очищенных сточных вод в РФ в последние годы привело к необходимости реализации на канализационных очистных сооружениях (КОС) современных технологий очистки сточных вод. По причине предельного износа большинства существующих очистных сооружений и/или использования на них технологий, которые не позволяют обеспечивать современные требования к качеству очищенных вод, задача реализации современных технологий на КОС становится «финансово неприятной» в силу требуемых капиталовложений для ее решения.

Еще более неприятно то, что современные знания и опыт разработки оптимальной технологической схемы для конкретной ситуации, корректного расчета сооружений, выбора надежного технического решения и, как итог, профессионального выполнения проекта, реализация которого позволит получить требуемое качество очищенной воды, есть, к сожалению, далеко не у всех, кто это анонсирует.

Собственнику очистных сооружений, который является заказчиком проекта, на всех этапах разработки, реализации и эксплуатации очистных сооружений следует помнить, что это его сооружения и его зона ответственности, и в итоге только он сам отвечает за обеспечение требуемого качества очищенной воды, начиная от выбора предлагаемого технико-коммерческого предложения (ТКП) до последующей эффективной эксплуатации очистных сооружений. В этой статье мы остановимся на первом, наиболее ответственном шаге - грамотном выборе оптимального ТКП, реализация которого позволит при корректной эксплуатации сооружений обеспечить требуемое качество очищенной воды; ТКП, адекватного по стоимости поставленным задачам и являющимся «золотой» серединой баланса капитальных затрат и последующих эксплуатационных издержек.

Отметим, что принцип «надо, чтобы чистило и чтобы дешево» не работал никогда, и тем более теперь, когда современные требования к очищенной воде требуют реализации сложных технологических и конструктивных решений. Ошибку выбора некорректного ТКП исправить в дальнейшем (для все-таки требуемого результата) можно будет лишь полной реконструкцией очистных сооружений под другое, уже корректное технологическое, техническое и конструктивное решение. С учетом важности именно первого шага - выбора из всех поступивших ТКП от различных компаний того корректного решения, которое гарантированно обеспечит заявленные качественные характеристики очищенной воды и при этом будет экономически обоснованным, мы и остановимся в этой статье именно на рассмотрении данного шага.

Рассмотрим некоторые мифы и реальности, сопровождающие и влияющие на выбор корректного технико-коммерческого предложения (ТКП) со стороны заказчика. Подчерк- нем, что речь идет о канализационных очистных сооружениях, реализующих биологическую очистку сточных вод, в том числе от азота и фосфора.

Миф 1. Существуют «новейшие» технологии биологической очистки, так называемые «ноу хау», которые «переворачивают» существующие представления о биологической очистке и позволяют очистить очень дешево и очень качественно.

Реальность - это не соответствует действительности, как бы заманчиво ни звучало для заказчика.

Для достижения требуемого по законодательству РФ качества очищенных сточных вод в сооружениях биологической очистки сточных вод должны быть реализованы следующие биохимические процессы:

- окисление органических соединений;

- нитрификация;

- денитрификация;

- удаление фосфора (химическое или биологическое).

Это биохимические процессы, которые реализуются в ходе жизнедеятельности микроорганизмов и они подчиняются законам биохимии. Биологическая очистка сточных вод представляет собой совокупность технологических процессов очистки сточных вод, основанных на способности биологических организмов разлагать загрязняющие вещества [1]. В классических аэротенках масса микроорганизмов пребывает во взвешенном состоянии и представляет собой хлопья - зооглейные скопления микроорганизмов, простейших, коловраток, червей, водных грибов и дрожжей. Хлопья активного ила имеют размеры от 10 мкм до 1 мм (1000 мкм) и достаточно легко отделяются от очищенной воды отстаиванием, флотацией и фильтрацией.

При реализации процессов биологической очистки сточных вод от органических загрязнений на очистных сооружениях происходит аэробное взаимодействие микроорганизмов активного ила и поступающих углеродсодержащих соединений. Процессы взаимодействия микроорганизмов с органическими веществами в аэробных условиях протекают в системе одновременно [2].

Нитрификация представляет собой процесс биологического окисления аммония до нитритов, и далее нитритов - до нитратов. Бактерии, участвующие в процессах нитрификации, представляют собой автотрофные микроорганизмы, использующие в процессе своей жизнедеятельности углерод в неорганической форме (СО2). Процесс нитрификации представляет собой двухстадийный процесс. В ходе первой стадии бактерии рода Nitrosomonas осуществляют биологическое окисление аммония до нитритов, а на второй стадии с помощью бактерий рода Nitrobacter происходит окисление нитритов до нитратов.

Денитрификация представляет собой микробиологический процесс восстановления окисленных соединений азота (нитратов, нитритов) до молекулярного азота (в некоторых случаях - до N2O) и окисления органического вещества до углекислоты. Процесс денитрификации осуществляется большой группой гетеротрофных факультативно анаэробных бактерий, многие из которых могут использовать в качестве акцептора электронов и другие окисленные формы азота - NO2, NO и N2O.

Реализацией процессов нитри-денитрификации и удаления фосфора на очистных сооружениях профильные специалисты занимаются уже около 50-ти лет. К настоящему времени данные процессы хорошо изучены и апробированы. Разработаны десятки технологических схем реализации этих процессов на очистных сооружениях, но основа реализации биохимических процессов одна: в сооружениях должны быть созданы условия для культивирования внутри системы различных групп микроорганизмов, которые участвуют в процессах аэробного окисления органических соединений, нитрификации, денитрификации и биологического удаления фосфора (если в схеме придусмотрено биологическое удаление фосфора). Эти микроорганизмы участвуют в рассмотренных выше биохимических процессах, в результате которых и происходит очистка сточных вод до заданного качества. На рис. 1 приведены некоторые основные, наиболее распространенные на сегодня технологические схемы удаления азота и фосфора.

Как видим, все просто, в основе лежат изученные и корректно прогнозируемые процессы биохимии, все происходит по законам природы. Другие «ноу-хау» подходы к сути биологической очистки сточных вод неправомерны.

Миф 2. Существуют принципиально менее затратные предложения, как с точки зрения капитальных, так и эксплуатационных издержек, - при гарантированном обеспечении требуемого качества очистки.

Реальность - именно такие ТКП должны настораживать в первую очередь, а не получать автоматически положительные баллы при рассмотрении ТКП.

Основной вопрос при разработке технико-коммерческого предложения - грамотно разаработанная схема реализации процессов биологической очистки от органических веществ, соединений азота и фосфора для конкретной задачи.

Схема реализации процессов биологической очистки сточных вод, в том числе от азота и фосфора, должна быть разработана и рассчитана с учетом качественного состава поступающих на биологическую очистку сточных вод и требуемого качества очищенных вод. Данная схема с обязательным описанием реализуемых биохимических процессов должна быть представлена в ТКП, где также должны быть приведены качественные показатели поступающей на биологическую очистку сточной воды, которые были заложены в расчет, и качество очищенной воды, которое предложенная схема обеспечивает. Кроме того, в ТКП должны быть представлены объемы сооружений, количество образуемого осадка и все эксплуатационные затраты.

При оценке предлагаемых решений реализации технологий очистки сточных вод от азота и фосфора необходимо обратить внимание на то, какие качественные показатели сточных вод, поступающих на биологическую очистку, заложены в расчет. Если в расчет сооружений биологической очистки заложены средние значения концентраций загрязнений, то очевидно, что при значениях, превышающих средние, требуемое качество достигнуто не будет.

Наш опыт как проектирования, так и эксплуатации сооружений, работающих по технологиям удаления азота и фосфора, позволяет согласиться с рекомендациями [4] о принятии за расчетное значение качественных показателей сточных вод, поступающих на биологическую очистку, как максимальных с 85% обеспеченностью. Далее расчет сооружений биологической очистки сточных вод должен проводиться как на минимальные, так и на максимальные значения температуры сточных вод, поступающих на билогическую очистку. Значения минимальных и максимальных расченых температур должны быть приняты в расчете сооружений, как средние за две недели минимальных (максимальных) значений температур [4]. Если за расчетную температуру приняты температуры, превышающие минимальные расчетные, то качество очищенной воды в этом случае не будет соответствовать требуемому. Расчет же требуемой производительности воздуходувных машин для реализации аэробных процессов окисления органических соединений и нитрификации производится на максимальную температуру сточных вод.

Расчет сооружений биологической очистки сточных вод должен быть произведен с учетом максимального суточного, максимального месячного и максимального часового расходов сточных вод. Если указанные входные параметры качественных и количественных характеристик сточных вод в рассматриваемых ТКП приняты корректно (см. выше) и принципиально не отличаются, при этом расчет произведен на требуемое качество очищенной воды по всем показателям (не исключая и весьма «нелюбимый» проектировщиками показатель по нитритам), то суммарный объем аэротенков (биореакторов) может отличаться только из-за количества биомассы в системе (проектной рабочей дозы активного ила и/или количества образуемой биопленки на загрузке).

Остановимся на данном моменте подробнее, и в качестве примера рассмотрим сооружения со свободно плавающей биомассой (активным илом).

Если доза активного ила в различных ТКП одинаковая, то и объемы аэротенков (биореакторов) должны быть одинаковы. Никакие «сверхновые» методы интенсификации биохимических процессов для принципиального увеличения окислительной мощности аэротенков при неизменной рабочей дозе активного ила (соответственно - принципиального уменьшения объема аэротенков) не смогут «поспорить» с законами биохимии и математики. Расчет объемов аэротенков производится по формулам ферментативной кинетики, то есть удельные скорости всех процессов для одних и тех же сточных вод будут одинаковыми. Реальные скорости, и, как следствие, объемы сооружений могут отличаться только вследствие различной дозы активного ила, и различия расчетных объемов будут пропорциональны (в диапазоне доз активного ила 1,5-12,0 мг/л) различию в дозах активного ила. Тогда, казалось бы, все просто - увеличиваем рабочую дозу в аэротенке с «классической» 2-4 г/л до 8-12 г/л - и получаем (бесплатно) уменьшение расчетного объема аэротенка в 3-5 раз с соответствующим значительным уменьшением капитальных затрат на строительство аэротенка и (что иногда даже принципиальнее) значительным уменьшением необходимой площади застройки. Это верно с точки зрения очистки сточных вод от биогенных элементов (соединений азота и фосфора).

Однако для обеспечения требуемых показателей очищенной воды по взвешенным веществам и БПК в этом случае потребуются значительные усилия по илоразделению биологически очищенной воды и активного ила. И здесь уже не обойтись «классическими» вторичными отстойниками (или их количество будет неадекватно дорого с точки зрения капитальных затрат и необходимой площади). Потребуется специальное оборудование для доочистки, которое способно обеспечить требуемые итоговые показатели по взвешенным веществам и БПК, т.е. оборудование микрофильтрации (дисковые фильтры) или ультрафильтрации - мембранное илоразделение. Для размещения такого оборудования потребуются значительно меньшие площади под застройку, что может стать решающим аргументом реализации такой схемы очистки, но (чудес не бывает) за это надо платить, стоимость качественного надежного оборудования уважаемых производителей высока.

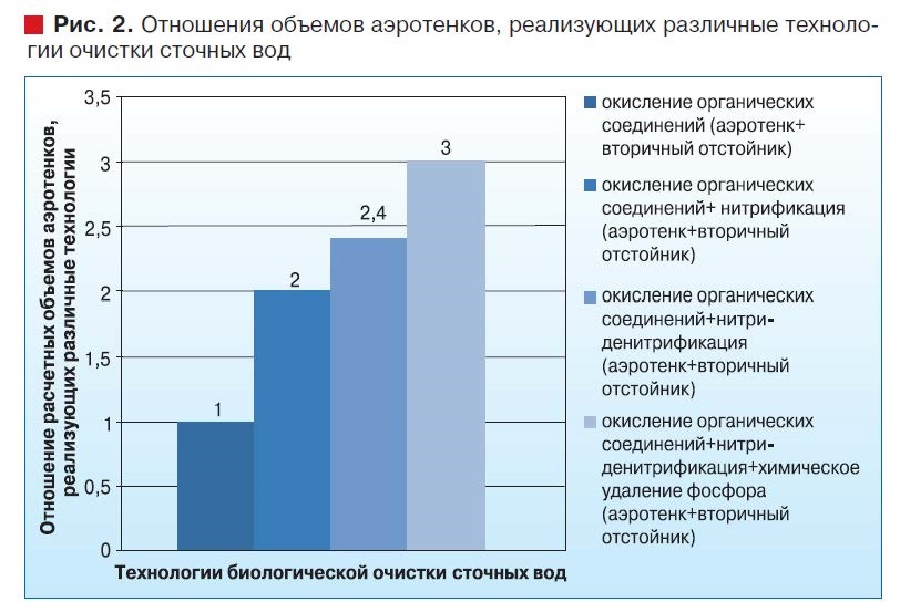

Рассмотрим весьма наглядный пример (рис. 2), который демонстрирует соотношение необходимых объемов аэротенков для решения задачи очистки сточных вод при различных требованиях к качеству очищенной воды (классическая технологическая схема «аэротенк+вторичный отстойник», типовые хозяйственно-бытовые сточные воды, одинаковая рабочая доза активного ила 2-3 г/л в аэротенке). Большинство ныне действующих муниципальных сооружений биологической очистки в РФ запроектированы и построены под старые требования к качеству очищенной воды и реализуют только технологию окисления органических соединений и удаление взвешенных веществ. Примем объем такого аэротенка за «1» (первая гистограмма). Для соответствия современным требованиям только по аммонийному азоту и азоту нитритов дополнительно необходима реализация технологии нитрификации, что увеличивает расчетный объем аэротенка в 2-3 раза, иногда и более, особенно при низких температурах сточных вод (вторая гистограмма) для очистных сооружений городских сточных вод.

На рис. 2 приведены результаты расчетов для рассматриваемых нами городских сточных вод, поэтому представленные соотношения объемов будут для других рассчитываемых сооружений отличаться. Чтобы достичь современных требований еще и по азоту нитратов, нужно дополнительно реализовать технологию денитрификации, что еще больше увеличит расчетный объем аэротенка. И, наконец, достижение современных требований очистки по фосфору фосфатов с помощью химического (реагентного) метода - четвертая гистограмма, и увеличение расчетного объема в 3-4 раза.

Это объективные расчеты по законам биохимии и математики (для вышеперечисленных условий решаемых задач). А теперь рассмотрим «жизненную» ситуацию: у заказчика есть старые очистные сооружения (гистограмма 1), от него жестко требуется реконструкция под современные требования очистки (гистограмма 4), а расход поступающих на очистку сточных вод не уменьшился (по сравнению со старым проектным) в 3 раза. Дополнительных площадей под застройку нет или недостаточно, но есть желание минимизировать бюджет реконструкции и получить требуемый результат. В этом случае очень тяжело удержаться от соблазна из всех поступивших заказчику ТКП на реконструкцию в первую очередь рассматривать те, которые гарантируют:

(а) уложиться в существующие объемы сооружений;

(б) обеспечить минимальные затраты на новое технологическое оборудование (например - замену аэрационной системы);

(в) обеспечить при этом соответствие современным требованиям к качеству очистки, в том числе по соединениям азота и фосфора.

Еще раз подчеркнем, все вместе это невозможно в принципе. Если все-таки нужно достичь (в), то, оставаясь в рамках классической схемы «аэротенк+вторичный отстойник», невозможно обеспечить (а), требуются капитальные затраты на строительство и новые площади под застройку, что изменяет и пункт (б) для обеспече ния новых объемов дополнительным технологическим оборудованием.

Но (см. выше) при реализации технологии с увеличением окислительной мощности аэротенка (увеличении рабочей дозы активного ила в аэротенке) возможно соблюсти (в) и (а), однако при этом существенно вырастет (б) за счет применения оборудования ультрафильтрования для илоразделения. Для наглядности приведем пример (рис. 3), который демонстрирует соотношение объемов аэротенков для классической схемы «аэротенк+вторичный отстойник» и схемы с мембранным илоразделением (т.н. мембранный биореактор - МБР).

Гистограмма 1 - по-прежнему принятый за «1» объем аэротенка классической схемы «аэротенк+вторичный отстойник», реализующий технологию только окисления органических соединений и удаления взвешенных веществ. А гистограммы 2-5 - схема с применением мембранного илоразделения (МБР) при «нарастающей» реализации технологий биологической очистки. Как видим, расчетный объем сооружений с использованием мембранного илоразделения не превышает «1» - т.е. выполняются желаемые пункты (в) и (а), но при существенных «усилиях» по пункту (б).

Аналогично критически должны быть рассмотрены и вопросы низких эксплуатационных затрат. То есть, рассматривая различные ТКП, необходимо весьма подозрительно отнестись к предложениям с низкими капитальными и эксплуатационными затратами и просить внятного объяснения с точки зрения расчетов сооружений, почему в предложении даны столь привлекательно низкие эксплуатационные и капитальные затраты. То есть предложения с низкими капитальными и эксплуатационными затратами должны, в первую очередь, настораживать, а не давать априори, как это часто бывает, преимущества. Заниженные объемы сооружений не позволяют достигать требуемое качество очищенной воды, как и заниженные необходимые величины производительности воздуходувных машин, насосов возвратного ила и внутренних рециклов и т.д. Не существует «чудесных сверхновых» технологий, которые обеспечивают повышенные удельные скорости биохимических процессов.

Миф 3. Биологическое удаление фосфора - панацея от затратного метода химического удаления фосфора.

Реальность - реализация процессов биологического удаления фосфора возможна для весьма ограниченного качественного диапазона сточных вод.

В последнее время, когда теория биологического и химического удаления фосфора перешла в стадию реализации на очистных сооружениях, для многих заказчиков стало неприятным сюрпризом требуемое количество реагентов для химического удаления фосфора. Руководствуясь размерами эксплуатационных затрат, заказчик при сравнении технологических вариантов различных ТКП придает ключевое значение количеству реагентов на химическое удаление фосфора. К чему приводит такой подход? Естественно, в ТКП появляется то, что заказчик хочет увидеть: уменьшение требуемого количества реагентов. Но необходимо понимать, что количество реагентов рассчитывается только из уравнений химических реакций. Если в ТКП указано, что фосфор удаляется химически, то количество реагентов не зависит от технологии биологической очистки, а зависит только от концентрации фосфора в поступающей сточной воде, от требуемого качества очищенной воды по фосфору и от точки ввода реагентов.

Первые две позиции - одинаковы вне зависимости от предлагаемой в ТКП технологии биологической очистки сточных вод. Далее заказчик сам часто прописывает в техническом задании (ТЗ) на проектирование применение метода биологического удаления фосфора как требование. Но биологически фосфор можно удалять только на высококонцентрированных по органическим соединениям сточных водах. Даже на городских сточных водах процесс биологического удаления фосфора не всегда идет стабильно и требует постоянного внимания и корректировки технологов эксплуатационных служб и, в конечном итоге, установки системы резервного дозирования реагентов для химического удаления фосфора в периоды срывов процесса биологического удаления фосфора. При этом реализация процессов биологического удаления фосфора требует высокой квалификации и определенного опыта технологов, эксплуатирующих сооружения. На низко концентрированных по органическим загрязнениям сточных водах ни о каком биологическом методе удаления фосфора речь вообще не может идти.

Тем не менее, в ТЗ фигурирует биологическое удаление фосфора как требование (по понятной причине - работа микроорганизмов активного ила «низкооплачиваемая»). К чему это приводит? Заказчик получает ТКП, в котором заявляется о реализации биологического удаления фосфора. Даже в случае, когда предлагается одна из технологических схем биологического удаления фосфора (например - UCT, MUCT, или VIP и т.д.), она просто не будет работать при низких отношениях органических соединений в сточных водах к требуемому количеству удаляемого фосфора. Так, согласно рекомендациям SCOPE, для осуществления эффективной очистки соотношение ХПК к фосфору должно в среднем составлять не менее 35:1, а БПК к фосфору - 20:1, для соотношения ХПК/общий фосфор Randall et al (1992) рекомендует соотношение 45:1 и более, Reddy (1998) рекомендует соотношение 50 мг ХПК/1 мгP, Ekama и Marais (1984) пишут о том, что необходимо соотношение 50-59 мг ХПК/1 мгР.

Рассмотрим более позитивную ситуацию. С учетом качественного состава поступающих сточных вод реализация технологии биологического удаления фосфора теоретически возможна. На что в этом случае следует обратить внимание? Если в ТКП написано, что «реализована технология биологического удаления фосфора по схеме, например, UCT (или MUCT, или VIP и т.д.)», следует убедиться, действительно ли реально предлагаемая схема соответствует той, которая декларируется в ТКП. То есть необходимо оценить, какая схема предлагается в действительности, и провести анализ предлагаемой схемы, а не верить магии общеупотребимого названия.

Миф 4. Применение программных продуктов - залог корректности предлагаемых технологических, технических и конструктивных решений.

Реальность - программные продукты - это только систематизированные формулы расчета сооружений, которые являются инструментом для более оптимального использования времени пользователя данного продукта. Нельзя купить программный продукт, освоить его на уровне пусть даже продвинутого пользователя и автоматически получить очищенную воду. Основа корректности предлагаемых решений - высокопрофессиональный технолог, а как он будет производить расчет - с использованием программных продуктов или с ручкой и тетрадкой - не важно, важен результат, а не процесс.

Достаточно широкое распространение сегодня получили программные продукты, такие как BioWin, Simba, GPS-X, STOAT и др., в основе которых лежит математическая модель ASM (ActivatedSludgeModel), описывающая все основные биохимические процессы очистки сточных вод. Модель активного ила ASM быларазработана IAWQ Task Group on Mathematical Modelling for Design and Operation of Biological Wastewater Treatment в 1987 году. С тех пор она является наиболее детализированной моделью процесса биологической очистки сточных вод в плане рассмотрения различных компонентов загрязнений воды и типов микроорганизмов, а также процессов, происходящих внутри и вне клеток. В настоящий момент уже разработаны второе (ASM-2, 1995) и третье (ASM-3, 1998) поколение этой модели [5, 6, 7]. В таблице 1 представлена матрица уравнений, описывающих скорости биохимических процессов очистки сточных вод в модели ASM-2.

Как видно из таблицы 1, в тех программных продуктах, на которые в большинстве своем ссылаются разработчики ТКП, заложено 21 уравнение, и каждое из них включает несколько кинетических констант (максимальные скорости и константы полунасыщения для каждого из рассматриваемых процессов, температурные коэффициенты и т.д). Всего программа запрашивает порядка 50 кинетических характеристик. В программах даны только примеры значений этих характеристик (которые в свое время были определены на ограниченном количестве городских сточных вод, причем в основном не российских), но это не означает, что их можно использовать, например, для производственных сточных вод. Использование таких программ (как инструмента для расчетов) эффективно для технолога высокого класса (а не просто пользователя программного продукта).

Специалист должен понимать внутреннюю структуру биохимических процессов очистки сточных вод, заложенных в программу, и изменять в программе значения кинетических характеристик процессов в соответствии с конкретным типом сточных вод, или проводить натурные исследования конкретных сточных вод и определять значения данных параметров. То есть, если в предложении написано, что технологические, технические и конструктивные решения были рассчитаны с помощью того или иного программного продукта, это автоматически не означает, что расчет произведен корректнее, чем в тех предложениях, где расчеты произведены иным образом. Более того, это не гарантирует, что расчеты корректны для конкретной задачи заказчика.

Миф 5. Полный спектр профессиональных терминов, общепризнанных и общеупотребимых в профессиональной среде понятий и формул - гарантия профессионального ТКП.

Реальность - зачастую за обилием высоконаучных терминов скрываются «универсальные» очистные сооружения, рассчитанные когда-то для определенной задачи и запущенные в конвейерное производство.

Обилие профессиональных слов, правильные названия современных технологий и схем, последовательности технологических процессов не обязательно коррелирует результатами расчетов сооружений - объемов, рециклов, аэрационных систем и т.д. Типовые решения для определенной производительности, рассчитанные на определенные качественные характеристики поступающих сточных вод (так называемое «типовое» качество), не могут быть корректными. «Типового» качества не существует. Все расчеты должны вестись на заданные концентрации загрязнений по каждому параметру, поэтому линейная адаптация типовых проектных решений под расходы неправомерна и не позволит обеспечить требуемое качество очистки.

Выводы:

1. Оценка заказчиком представленных ему предложений на реконструкцию существующих (или на строительство новых) канализационных очистных сооружений должна основываться на проведенном заказчиком технологическом анализе и проверочном расчете предлагаемых решений, и в первую очередь, технологических.

2. Для обеспечения современных требований к качеству очищенной воды, сооружения биологической очистки должны реализовывать такие процессы, как окисление органических соединений, нитрификацию, денитрификацию, химическое, биологическое или биолого-химическое удаление фосфора.

3. Расчеты, проведенные на средние значения как количественного, так и качественного состава сточных вод, не позволят достичь требуемого качества очищенной воды в те периоды времени, когда расходы и концентрации сточных вод превышают средние значения. Сооружения, рассчитанные не на минимальные температуры сточных вод, не позволят добиться требуемых качественных показателей (в первую очередь по аммонийному азоту и азоту нитритов) в периоды низких температур.

4. Применение при проектировании канализационных очистных сооружений существующих программных продуктов сопряжено с необходимостью определения значений порядка 50-ти кинетических параметров уравнений, заложенных в данные программы, что часто приводит к наложению погрешностей. Специалист, использующий программу для расчета и проектирования, должен понимать внутреннюю структуру биохимических процессов очистки сточных вод, заложенных в программу и применять в программе значения кинетических характеристик процессов в соответствии с конкретным типом сточных вод, или проводить натурные исследования конкретных сточных вод и определять значения данных параметров.

5. Реализация технологий очистки сточных вод от азота и фосфора, обеспечивающих качество очищенных сточных вод на уровне ПДК для водоемов рыбохозяйственного наз- начения, требует увеличения объемов аэротенков в несколько раз по сравнению с технологиями только окисления органических соединений. В связи с этим в последнее время широкое внедрение получили технологии, позволяющие повышать окисли- тельную мощность сооружений за счет увеличения концентрации биомассы и ее активности, в первую очередь - мембранные технологии.

Литература:

1. Государственный стандарт Союза ССР, канализация, термины и определения, ГОСТ 25150- 82, Москва, 1982 г.

2. Харькина О.В., Эффективная эксплуатация и расчет сооружений биологической очистки сточных вод, изд. Панорама, Волгоград 2015, 433 стр.

3. Hoover S.R. and N. Porges, Assimilation of Dairy Wastes by Activated Sludge II. The Equations of Synthesis and Rate of Oxygen Utilization by Activated Sludge. Sew. AndInd. Waters 25 (10), pp. 35-48, 1952.

4. СП 32.13330.2012. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 Канализация. На- ружные сети и сооружения. Дата ввода документа в действие: 01.01.2013.

5. HenzeM., GradyC.P.L., GujerW., Marais G.v.R., MatsuoT., Activatedsludgemodel No. 1. IAWPRC, London 1986.

6. Henze M., Gujer W., Marais G.v.R., Matsuo T., Wentzel M.C. Activated sludge model No.2. IAWQ, London 1995.

7. Henze M., Gujer W., Marais G.v.R., Matsuo T., Wentzel M.C. Activated sludge model No.3. IAWQ, London 1998

.

The choice of the correct technical and economic proposals (tap) - myths and reality

In the article the question of proper choice of optimal technical and economic proposals (TCH), the implementation of which will allow for correct operation of the facilities to ensure required quality of purified water; tap, adequate in value to the task and which is the «Golden» middle of the balance of capital costs and subsequent operating costs.

Keywords: wastewater treatment from nitrogen and phosphorus, wastewater treatment, operation of wastewater treatment plants, tech- nical and economic offer.

Kharkin Sergey Valerievich, director of «Architecture for Water Technologies». E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Kharkina Oxana Viktorovna, Ph.D., Lead Process Engineer, GE Power and Water, Water&Process Technologies, Russia & CIS. E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript..

Журнал «Вода Magazine», №5 (105), 2016 г.