Модернизация городских очистных сооружений

УДК 621.65

В статье рассмотрены вопросы технологического проектирования, выбора аэрационного и воздуходувного оборудования при модернизации городских очистных сооружений. Показано, что применение отечественных технологий биологической очистки, а также современного аэрационного и воздуходувного оборудования, наряду с обеспечением эффективной очистки по органическим веществам, азоту и фосфору, позволяет сократить капитальные затраты на модернизацию и повысить энергоэффективность работы городских очистных сооружений.

Ключевые слова: модернизация; городские очистные сооружения; система аэрации; дисковый аэратор; расход воздуха; нитри-денитрификация; биологическая дефосфотация; аэрационная система; турбокомпрессор.

Модернизация городских очистных сооружений (ГОС) преследует следующие основные цели:

- повышение эффективности очистки сточных вод и обеспечение требований установленного норматива НДС;

- повышение энергоэффективности работы очистных сооружений;

- замена изношенного технологического оборудования, а при необходимости - восстановление строительных конструкций и сооружений.

С нашей точки зрения, «узкими местами», в значительной мере определяющими стоимость модернизации и эффективность дальнейшей работы ГОС, являются технологическое проектирование, выбор аэрационного и воздуходувного оборудования для сооружений биологической очистки сточных вод.

При проектировании и строительстве большинства ГОС России была реализована типовая схема очистки сточных вод: механическая очистка на решетках, песколовках и первичных отстойниках и биологическая очистка в системе аэротенк-вторичный отстойник. При этом до настоящего времени многие аэротенки ГОС России работают в режиме аэробной биологической очистки (рис. 1), что не позволяет обеспечивать эффективную очистку по соединениям азота и фосфора [1].

Актуальной задачей является модернизация существующих аэротенков с реализацией технологии глубокой очистки от азота и фосфора, известной как технология «нитри-денитрификации и биологической дефосфотации». Указанная биотехнология может совмещаться с традиционной очисткой в аэротенках путем создания в них наряду с аэробными зонами дополнительно аноксидных и анаэробных зон. Помимо решения задачи эффективного удаления органических веществ, соединений азота и фосфора, реализация технологии нитри-денитрификации и биологической дефосфотации позволяет повысить энергоэффективность работы ГОС, т.к. в этом случае часть органических веществ исходной сточной воды будет окисляться не кислородом воздуха (нагнетается воздуходувными агрегатами), а химически связанным кислородом (входящим в состав нитратов). На практике аноксидные условия создаются заменой аэрации на механическое перемешивание, обеспечивающее поддержание активного ила во взвешенном состоянии.

Однако для действующих очистных сооружений реконструкция аэротенков с заменой аэрации на механическое перемешивание требует значительных капитальных затрат, связанных с большим объемом строительно-монтажных работ и высокой стоимостью перемешивающих устройств. Альтернативный подход состоит в создании аноксидных условий в аэротенке за счет низкой (минимально допустимой для предотвращения осаждения активного ила) интенсивности аэрации. Также существует возможность создания в зонах с низкой интенсивностью аэрации псевдоанаэробных условий (без О2 и без NO3-), влекущих развитие процесса биологической дефосфотации, но стабильность и эффективность удаления фосфатов при этом снижаются.

Для проведения модернизации и осуществления дальнейшей эксплуатации ГОС в оптимальном режиме глубокой очистки от органических веществ, азота и фосфора необходимо иметь математическую модель этих процессов. Среди существующих на сегодняшний день моделей, описывающих процессы удаления из сточных вод органических веществ, соединений азота и фосфора, наиболее известными и признанными являются «Модели активного ила» (ASM2 и ASM3) [2]. В модели включены статические переменные, характеризующие параметры поступающей сточной воды и динамические процессы, описывающие жизнедеятельность активного ила в различных условиях. Помимо описанных выше переменных в моделях имеется ряд параметров. Это константы полунасыщения по субстратам, максимальные скорости роста, максимальные скорости процессов, фракции микроорганизмов, скорости разложения. При составлении материальных балансов по каждой из переменных используются экономические коэффициенты и стехиометрические соотношения.

Однако, как оказалось на практике, даже эти наиболее полные модели имеют недостатки. Так, в моделях рассматривается только аэротенк и вообще исключен из рассмотрения вторичный отстойник. Осуществляя расчет по модели, нельзя найти концентрации БПК по взболтанной пробе, что в принципе делает непригодной для практических целей ту ее часть, где моделируется очистка от органических примесей, т.к. в нашей стране нормированию подлежат именно БПК взболтанных проб. Кроме того, многие из используемых констант требуют дополнительного уточнения в лабораторных экспериментах для адаптации к условиям конкретного объекта, что должно приводить к значительным материальным и временным затратам.

При этом возникает два пути проведения технологического проектирования: воспользоваться имеющимися литературными данными или определить параметры роста бактерий экспериментально. Выбор того или иного подхода может существенно повлиять на адекватность проведенных расчетов, а значит и результаты работы ГОС после проведения модернизации.

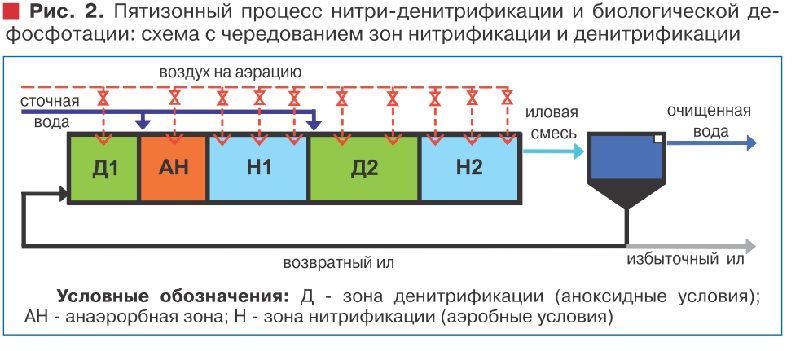

Одним из перспективных вариантов, позволяющих, с одной стороны, обеспечить действующий норматив на сброс по соединениям азота и фосфора, а, с другой, минимизировать затраты на модернизацию ГОС, является технология нитри-денитрификации и биологической дефосфотации, приведенная на рис. 2.

Особенностью пятизонной технологии является организация в аэротенке рассредоточенной подачи сточной воды: сточная вода подается в начало анаэробной и во вторую аноксидную зоны (рис. 2). Возвратный ил поступает на вход зоны Д1, где происходит денитрификация нитратов возвратного ила. Согласно предлагаемой технологии очистки удаление нитратов из возвратного ила происходит за счет эндогенного углерода в первой зоне денитрификации (Д1).

Из зоны Д1 иловая смесь поступает в зону АН, где создаются условия для развития фосфорных бактерий, необходимых для биологического удаления фосфатов (при низком содержании нитратов в возвратном иле, в зоне Д1 могут начинаться анаэробные процессы; в этом случае она выступает как аноксидно-анаэробная зона).

В зоне АН в сточной воде увеличивается содержание фосфатов, выделяемых фосфорными бактериями при потреблении ими летучих жирных кислот, которые образуются при сбраживании органических веществ.

После зоны АН иловая смесь поступает в зону Н1. Аммонийный азот, необходимый для процесса нитрификации, поступает со сточной водой через шибер, расположенный в начале второго коридора.

В зоне Н1 при интенсивной аэрации происходит аэробная очистка от органических веществ и нитрификация аммонийного азота, поступившего со сточной водой и возвратным илом, а также идет быстрое потребление фосфатов фосфорными бактериями.

Далее следует вторая зона денитрификации Д2, в которой денитрифицируется нитратный азот, образовавшийся в ходе нитрификации в зоне Н1, аноксидная очистка от органических веществ. Необходимые для денитрификации органические вещества поступают через шибер подачи сточной воды в середине третьего коридора.

Во второй зоне нитрификации Н2 завершается процесс аэробной очистки от органических веществ, нитрификации и очистки от фосфора фосфатов.

Применение данной технологии позволит минимизировать эксплуатационные расходы, а ее реализация в существующем аэротенке не потребует значительных капитальных затрат. Главным образом это связано с отсутствием внутренних рециклов иловой смеси и необходимостью прокладки соответствующих трубопроводов, отсутствием рециркуляционных насосов и механических перемешивающих устройств в аноксидных и анаэробных зонах. Аноксидные и анаэробные условия в зонах денитрификации и анаэробной зоне аэротенка ГОС создаются за счет перемешивания воздухом, для чего организуется низкоинтенсивная пристеночная аэрация. Для аэрации в анаэробной и аноксидной зонах, как правило, могут использоваться уже установленные аэрационные элементы, которые рекомендуется перфорировать.

Для интенсификации аэробных процессов в зонах нитрификации (Н1 и Н2) необходимо предусмотреть установку эффективного аэрационного оборудования. Обычно мелкопузырчатые диффузоры могут существенно увеличить общую эффективность передачи воздуха в смешанную жидкость.

Так, при переходе с пристеночной среднепузырчатой аэрации на дисковую мембранную мелкопузырчатую аэрационную систему с широкой аэрируемой полосой потребное количество воздуха на аэрацию сокращается в 2,5 - 3,0 раза [3]. Не рекомендуется установка аэрационных элементов, относящихся к типу незащищенных, т.е. в поры может проникать песок, взвешенные частицы и организмы активного ила. К таким аэраторам относятся пористые трубчатые аэраторы, которые работают эффективно не более 4-5 лет. Защищенными считаются дисковые аэраторы с подвижной мембраной, которая смыкается при прекращении подачи воздуха, тем самым предупреждая засорение пор. Аэрационная система Sulzer ABS NOPON состоит из дисковых мембранных аэраторов PIC 300 и была многократно апробирована, например, на КОС г. Сестрорецк ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» ее эксплуатация производится в течение более 10 лет (рис. 3).

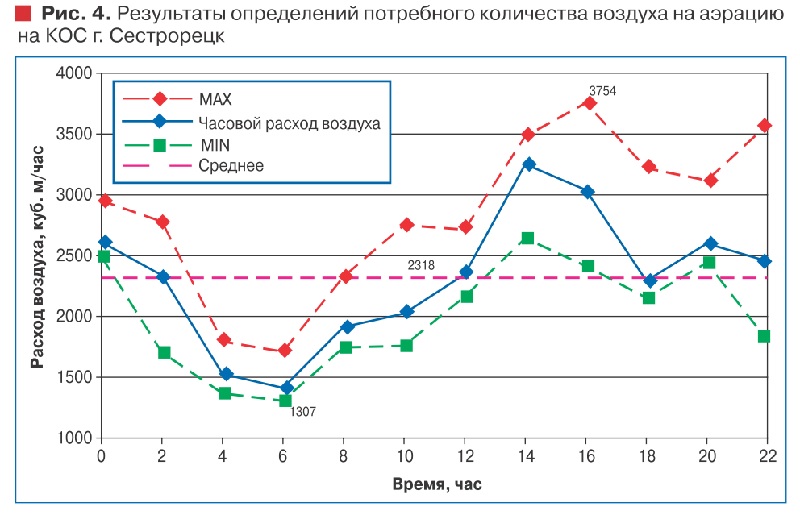

Широкий диапазон потребного расхода воздуха на аэрацию в значительной мере определяется суточными и сезонными колебаниями расхода и состава поступающих на биологическую очистку сточных вод. С целью определения фактического расхода воздуха на КОС г. Сестрорецк была проведена серия специальных промышленных экспериментальных исследований, обобщенные результаты которых приведены на рис. 4. Данные промышленных экспериментальных исследований по определению фактических значений расхода аэрирующего воздуха показали, что минимальный потребный расход воздуха составляет 1307 м3/час, максимальный расход воздуха на аэрацию - 3754 м3/час. Из рис. 4 следует, что важным этапом снижения эксплуатационных затрат и повышения энергоэффективности работы ГОС является установка современных регулируемых воздуходувных агрегатов.

В настоящее время на ГОС применяются два основных типа регулируемых воздуходувок. В воздуходувках первого типа, предназначенных в основном для больших КОС, на входе/выходе установлены автоматически регулируемые поворотные лопатки, которые регулируют производительность воздуходувки (Siemens HV-Turbo). Такие воздуходувки имеют наилучший КПД из всех воздуходувок, представленных на рынке оборудования [4].

Другой тип воздуходувки с жестко установленным рабочим колесом, которое вращается с большой скоростью. Способность регулировать скорость нагнетания, а соответственно % подачу воздуха в систему аэрации в широком диапазоне расхода (до 50% от номинального расхода), позволяет оптимизировать процесс аэрации в зависимости от множества показателей. Система управления частотным преобразователем способна принимать как аналоговые, так и цифровые сигналы для управления производительностью всей системы.

В таких воздуходувках нередко применяются магнитные подшипники, т.е. отсутствуют изнашиваемые детали (воздуходувки Sulzer ABS HST). КПД таких воздуходувок близок к КПД воздуходувок первого типа. Как правило, воздуходувки Sulzer ABS HST применяются на средних по мощности ГОС. Как и система аэрации NOPON, две воздуходувки Sulzer ABS HST уже более 10 лет эксплуатируются на КОС г. Сестрорецк ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Номинальный КПД регулируемых турбокомпрессоров Siemens и Sulzer ABS HST (до 86% [4]) превышает КПД наиболее широко распространенных в России турбокомпрессоров серии ТВ (КПД 51-73% [5]), а также роторных нагнетателей (КПД 50-61%) [4]. Имеющийся более чем десятилетний опыт эксплуатации регулируемых турбокомпрессоров на Юго-Западных очистных сооружениях и КОС г. Сестрорецк ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» позволяет сделать вывод, что использование турбокомпрессоров Siemens и Sulzer ABS HST на сегодняшний день является оптимальным инженерным решением для реализации энергоэффективных технологий очистки стоков при проектировании новых и модернизации существующих очистных сооружений.

Выводы:

1. Эффективность работы ГОС после модернизации в значительной мере будет определяться качеством проведения проектных работ, используемой для проектирования моделью и способом адаптации модели к условиям конкретного объекта.

2. Использование пятизонной технологии нитри-денитрификации и биологической дефосфотации позволяет значительно сократить затраты на модернизацию городских очистных сооружений.

3. Установка дисковых аэраторов и регулируемых воздуходувных агрегатов позволяет значительно снизить эксплуатационные расходы после мо дернизации ГОС.

Литература:

1. Мишуков Б.Г., Соловьева Е.А. Расчет и подбор аэрационного и перемешивающего оборудования для биологической очистки сточных вод: учебное пособие / СПб. гос. архит.-строит. ун-т. - СПб., 2007. - 40 с.

2. Хенце М. Биологическая очистка сточных вод. - М.: Мир, 2004. - 480 с.

3. Ким В.С., Большаков Н.Ю. Оптимизация подачи воздуха в аэротенк как основа повышения энергоэффективности работы КОС // Водоочистка. Водоподготовка. Водоснабжение. 2016/2 (98). - c. 56 - 64.

4. Березин С.Е. Выбор способа регулирования воздуходувок для аэрации сточных вод

// Водоснабжение и сан. техника. 2012. № 11.

5. Баженов В.И., Эпов А.Н. Энергосбережение - как критерий выбора воздуходувки // НДТ. Сентябрь 2012.

Modernization of municipal sewage treatment plants

In the article the questions of process design, selection of the aeration and blower equipment in the modernization of municipal wastewater treatment plants. It is shown that the use of domestic technologies biological treatment, as well as a modern aeration and blower equipment, along with ensuring effective cleaning of organic substances, nitrogen and phosphorus, can reduce the capital cost of upgrading and increase energy efficiency of municipal wastewater treatment plants.

Keywords: modernization; urban wastewater treatment plant; aeration system; disk aerator; air flow; NetIdentity; biological phosphorus removal; aeration system; turbocharger

Kim Vladimir Stanislavovich, general director of OOO «GSP-Project Ltd». E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Bolshakov Nikolay Yuryevich, candidate of technical Sciences, associate Professor, leading specialist of «GSP-Project Ltd». E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Журнал «Вода Magazine», №6 (106), 2016 г.