УДК 502/504

Ключевые слова: водные ресурсы, объекты накопленного экологического вреда (НЭВ) и прошлого экологического ущерба, ликвидация объектов НЭВ, Ленинградская область, водосборный бассейн.

Накопленный экологический вред - остаточное воздействие, выраженное в виде денежного эквивалента вреда для здоровья человека и окружающей среды (ОС) и вызванное прошлой или продолжающейся хозяйственной деятельностью, в том числе в результате нарушения природоохранного законодательства, включая компенсацию за возмещение этого вреда (ущерба), убытков (затрат) на ликвидацию и предотвращение отрицательных последствий нанесенного вреда ОС или ее компонентам в результате осуществления хозяйственной и иной деятельности.

Разнообразие перерабатывающих и добывающих отраслей России, ее огромная территория, повышенная чувствительность глобально значимых экосистем и разрушительный масштаб приватизационных процессов, предпринятых в период перехода к рыночной экономике,- все это обусловило существование одной из наиболее серьезных национальных проблем, связанной с НЭВ, которая существенна и в мировых масштабах.

Основные формы воздействия НЭВ на развитие народно-хозяйственного комплекса РФ выражены в деградации качества водных и земельных ресурсов.

НЭВ возникает в результате причинения природе экологического ущерба (ПЭУ) прошлой хозяйственной деятельностью в любой экономической системе [1].

Среди всех видов антропогенных нарушений биосферы прошлый экологический ущерб имеет всеобщее распространение [2]. Загрязненные в прошлом территории стали фактором сдерживания экономического роста, причиной снижения экологических рейтингов территорий и, как следствие, барьером для иностранных и отечественных инвестиций. Кроме того, ПЭУ представляет значительные риски для здоровья населения, проживающего на этих территориях или вблизи них.

Экологическая безопасность рассматривается сегодня как совокупность определенных свойств окружающей среды и создаваемых целенаправленной деятельностью человека условий, при которых поддерживаются гармоничная структура взаимосвязи и саморегуляция естественных процессов, обеспечивается минимально возможный уровень риска антропогенного воздействия на окружающую среду и происходящие в ней негативные изменения.

В основе модели расчета техногенного риска (величины НЭВ и размеров ПЭУ) лежит оценка прямого баланса воздействия и экосистемного отклика, соответствующего проектно-нормативному состоянию действующей природно-хозяйственной системы. Однако появление в конце ХХ века концепции устойчивого развития [3] обозначило необходимость усложнения балансовой схемы рационального природопользования за счет введения в нее дополнительного фактора, учитывающего суммарное воздействие источников накопленного экологического вреда.

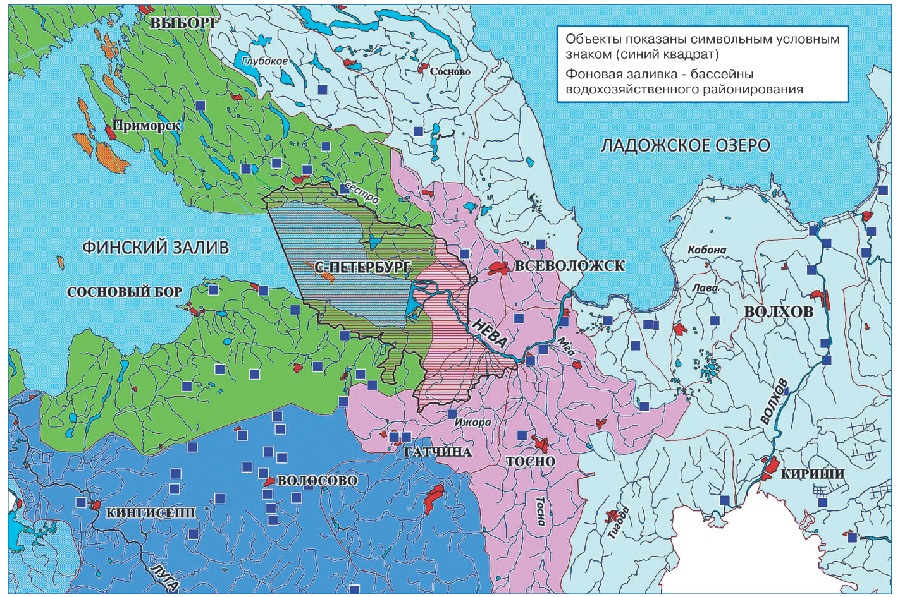

Как любой источник воздействия на биосферу объект НЭВ является фактором экологического риска, и ликвидация его может служить средством облагораживания экологической обстановки. Одним из результатов исследований прогнозных рисков от экологического ущерба оказывается возможность применения методологии НЭВ как инструмента для оценки влияния таких объектов на гидрологический режим территории, как ключевого элемента современной водосборной геосистемы и подготовки реабилитационных рекомендаций. В качестве тестового региона была выбрана Санкт-Петербургская агломерация, стержнем которой является гидросистема Ладога –Нева-Невская губа-восток Финского залива (в границах частного водосборного бассейна Финского залива).

На территории Ленинградской области объекты НЭВ представлены полигонами и свалками бытовых отходов, хранилищами крупнотоннажных промышленных отходов, объектами торфоразработки, отвальными комплексами вскрышных пород и отходами обогатительных фабрик, морскими комплексами подводных отвалов, иловыми площадками канализационных очистных сооружений, скоплениями лесных и сельскохозяйственных отходов, разрушенными гидротехническими сооружениями, накопителями отходов целлюлозно-бумажной промышленности, шлейфами сбросов КОС и объектов теплоэнергетики. Значительные территории занимают нарушенные земли (нарушение земель представляет собой механическое разрушение почвенного покрова и обусловлено открытыми или закрытыми разработками полезных ископаемых и торфа, строительными и геолого-разведочными работами и др.; к нарушенным землям относятся все земли со снятым или перекрытым гумусовым горизонтом и непригодные для использования без предварительного восстановления плодородия, т.е. земли, утратившие в связи с их нарушением первоначальную ценность) и деградировавшие сельскохозяйственные угодья.

За прошедшие четверть века территория Ленинградской области стала ареной масштабных эколого-экономических событий, оставивших на ее землях, грунтах, водах и ландшафтах многочисленные отметины [5, 6, 7 и др.]. Сначала, на фоне экономического спада и обвальной приватизации государственной собственности, оказалась практически свернутой природозащитная деятельность предприятий, что определило общие негативные тенденции экологической и медико-демографической ситуации, присущие в то время большинству территорий России: низкий уровень рождаемости и неблагоприятное соотношение «рождаемость/смертность». При резком сокращении промышленного производства в 1990-х годах появилось большое количество ненужных («бесхозных») объектов и территорий, причем многие из них характеризовались высоким уровнем загрязнения, который сформировался в прошлом и не был ликвидирован.

Рисунок демонстрирует изменение плотности объектов НЭВ в пределах местных бассейнов водосбора, максимальной в районе Волосова, где река Луга в ее среднем течении дренирует Ижорский блок трещиноватых известняков [5]. Коррекция влияния объектов НЭВ (главным образом путем их ликвидации) на качество водных ресурсов для этого уязвимого района остро необходима.

Среди перспективных задач для водохозяйственного комплекса региона приоритетными являются восстановление мелиоративных систем, рекультивация (обводнение) торфоразработок, ремонт гидротехнических сооружений, проведение систематических комплексных гидрометеорологических наблюдений на основных гидрологических объектах[6].

С позиций прогноза развития ситуации текущие направления ликвидации «экологического вреда», наносимого водохозяйственному комплексу, связаны с организационно-правовыми видами мероприятий:

- изменения положений Водного кодекса, касающихся правовых и инвестиционных механизмов ликвидации экологического вреда;

- типизация комплексной оценки экологического вреда, накопленного в результате хозяйственной деятельности (путем проведения инвентаризации, учета, регистрации и ранжирования объектов и территорий, загрязненных в результате хозяйственной деятельности, по различным классификационным признакам, а также путем проведения экономического анализа экологического вреда) и рекомендации по формированию информационного ресурса об уровне загрязнения водосборных территорий, где нанесен экологический вред;

- подготовка и введение в действие стандарта муниципального образования по обращению с объектами НЭВ, минимизирующего вред водным объектам.

На уровне регионов проблема НЭВ актуальна в связи с тем, что на изучаемой территории в муниципальных образованиях объекты накопленного экологического вреда занимают территории, которые практически всегда имеют в ореоле воздействия гидрологические элементы общей водосборной геосистемы. В то же время региональные водохозяйственные объекты требуют длительных дорогостоящих проектов реабилитации нарушенных природных систем (например, организация дренажа на подтопленных площадях, восстановление водно-болотных угодий на местах торфоразработок, восстановление искусственной сети водотоков на мелиорированных угодьях и т.п.). Локальные объекты обычно легче подвергаются рекультивации в соответствии с профилем прошлой локальной ПХС.

В современном мире проблемы, связанные с изменениями водных ресурсов и гидрологического режима водных объектов, имеют решающее значение для экономического развития, обеспечения жизненных потребностей и безопасности населения, рационального природопользования и сохранения окружающей природной среды.

Изменилось распределение водообеспеченности по территории страны, отмечается увеличение катастрофических наводнений и паводков, изменился ледовый режим рек и озер, интенсивно растут ущербы от вредного воздействия вод в различных регионах и отраслях экономики. Причем все эти процессы имеют ярко выраженную тенденцию к возрастанию, и в перспективе ближайших десятилетий следует ожидать усиления негативных последствий, с которыми нельзя не считаться при планировании развития экономики, разработки мероприятий по улучшению социальных условий в стране.

НЭВ до сих пор не стал одним из факторов, определяющих процесс принятия водохозяйственных решений. В тех случаях, когда финансовые ресурсы выделяются на природоохранные мероприятия, они используются не для ликвидации НЭВ, а главным образом для улучшения текущих экологических показателей.

Хотя объем материалов по анализу воздействий и загрязнений окружающей среды в регионе достаточно велик и представлен в ряде случаев длительными рядами наблюдений, фондовые материалы и натурные обследования непосредственно НЭВ имеют небольшую глубину (работы по этой тематике начаты только в 2011 году).

Решение проблемы НЭВ распадается на три этапа: идентификацию и оценку ущерба, разработку проектов рекультивации и выборочную ликвидацию объектов НЭВ. При этом первые два этапа имеют достаточно развитую методическую основу и хорошо апробированы на практике в отличие от проектов ликвидации.

И дело здесь не только в специфических особенностях проектов рекультивации и ликвидации (Земельный Кодекс РФ. Статья 13. Содержание охраны земель (п.4, п.6), определяемых Земельным кодексом РФ (гл.II - Охрана земель). Законом предусмотрены две цели охраны земель (п.2 ст.12): 1) предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности; 2) обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности. Первая цель, более общая, достигается комплексом работ по ликвидации нанесенного землям вреда. Вторая соответствует рекультивации - комплексу работ по экологическому и экономическому восстановлению земель, плодородие которых в результате человеческой деятельности существенно снизилось.

За последние сто лет на территории РФ сложилось все многообразие объектов НЭВ. Их формирование отражает все основные этапы социально-экономического развития страны за этот период: становление хозяйственной системы СССР, замена командно-административного управления рыночными отношениями (экономика переходного периода) и развитие современной хозяйственной системы РФ. Такая периодизация во многом упрощает определение ответственности за причинение НЭВ, поскольку первый этап априорно и тотально индексирует все современные ему экологические последствия и объекты, имеющие признаки НЭВ, как ответственность государства.

Переходный период ознаменовался новыми формами экологического вреда. В ходе приватизации государственных объектов появились многочисленные частные предприятия, собственники которых не имели возможности проводить адекватные природоохранные мероприятия, стремились применять простейшие технологические циклы и уклонялись от выполнения нормативных требований по защите компонентов окружающей среды. Приметами этого времени стало дробление крупных государственных производств на многочисленные предприятия малого и среднего бизнеса, которые не могли поддерживать функционирование систем экологической безопасности (оборотного водоснабжения, очистных сооружений, обращения с отходами и пр.).Оценить количественно вклад этих структурных изменений в рост объектов НЭВ не представляется возможным, но он, безусловно, был весьма значительным.

Диапазон проблем, связанных с ликвидацией НЭВ в РФ, отвечает мировому номенклатурному перечню перерабатывающих и добывающих отраслей. Проблема российского НЭВ имеет особое значение в глобальном контексте, поскольку здесь выше вероятность трансграничного переноса загрязняющих веществ.

Проводившиеся в последнее время территориальными органами МПР региональные инвентаризации, отраслевая отчетность Ростехнадзора и данные МЧС могут обеспечить экспертные оценки НЭВ для крупных территорий.

Однако для получения достаточно устойчивых и точных прогнозных оценок экологического риска для крупных геосистем и регионов необходимо получить результаты исследований по обоснованию основных классификационных признаков и критериев выделения крупных территорий с разной степенью устойчивости к негативным факторам НЭВ факторам разного генезиса.

Результатом должно стать зонирование территории крупного природного или водохозяйственного субрегиона по устойчивости к воздействию НЭВ и по затратам на необходимый уровень реабилитационных работ.

Оценки риска объектов НЭВ должны основываться на расчете и всестороннем анализе комплексного ущерба окружающей среде, который включает затраты на сохранение качества окружающей среды и компенсацию потерь от загрязнения.

При этом необходимо рассматривать три основных группы затрат:

1. Затраты на покрытие последствий от загрязнения окружающей среды. Выделяются социальные, экономические и экологические последствия. Социальные последствия выражаются в ухудшении качества среды проживания населения. Экономические последствия оцениваются через фактические потери, понесенные народным хозяйством вследствие загрязнения окружающей среды. Экологический ущерб обусловлен сокращением биоразнообразия, продуктивности биоценозов, изменением фоновых характеристик компонентов природной сре’ ды и т.д.

2. Затраты на возмещение недополученной сельскохозяйственной продукции, потерь сырья и продуктов с дренажными (сточными) водами и отходами производства, отчуждения земельных ресурсов, ухудшения лесопородных характеристик прилегающих лесопокрытых территорий.

3. Затраты на восстановительные мероприятия, т.е. стоимость самого проекта санации, реабилитации, рекультивации или ликвидации проявления НЭВ.

Всякая хозяйственная деятельность заведомо оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Поэтому всегда необходимо иметь ответ на вопрос, насколько плата за это воздействие соответствует экономическим выгодам от реализации данной деятельности.

В указе президента РФ № 440 «О концепции перехода России к устойчивому развитию» сформулированы критерии такого соответствия:

- никакая хозяйственная деятельность не может быть оправдана, если выгода от нее не превышает вызываемого ущерба;

- ущерб окружающей среде должен быть на столь низком уровне, какой только может быть разумно достигнут с учетом экономических и социальных факторов.

Применительно к обращению с объектами НЭВ эти критерии трансформируются в следующие эколого- экономические требования:

- недопустимо сохранение любого объекта НЭВ, если по уровню загрязнения почво-грунты, поверхностные и подземные воды и растительность за последние пять лет находятся в кризисном состоянии (за пределами селитебной территории) или за последние пять лет по его периметру наблюдается устойчивое ухудшение санитарно-гигиенических характеристик ОС и медицинских показателей населения, находящегося в группе риска;

- недопустимо сохранение любого объекта НЭВ, если ущерб от него в стоимостном выражении превосходит цену равновеликого этому объекту сельскохозяйственного угодья (за пределами селитебной территории) или цену равновеликой этому объекту строительной промышленной площадки (в контуре селитебной территории).

Качество окружающей природной среды оценивают по степени отклонения ее фактических параметров (физико-химических, биологических и др.) от «эталонных» значений, характеризующих нормальное состояние среды. Отклонения фактических параметров состояния природной среды от «нормальных» значений рассматриваются как экологические нарушения, обусловливающие ущерб.

Определение натурального ущерба, наносимого объектом НЭВ, обычно проводится методом прямого счета на основе изменения состояния природных ресурсов за время между появлением объекта НЭВ и настоящим моментом. Показатели состояния природного ресурса должны отражать качество, количество, состав (структуру) и местоположение природного ресурса.

Разность между величинами, соответствующими новому и исходному состоянию, определяет изменение состояния природного ресурса (сдвиг), вызванный загрязнением.

Под экономической оценкой изменения состояния понимаются возникающие у реципиентов (местных экосистем, природопользователей и населения) убытки, а также затраты, необходимые для компенсации этого сдвига.

Алгоритм реализации прямого расчета составляющих ущерба состоит в использовании района-корректора (понятие район-корректора менее жесткое, чем район-аналог, и включает наличие сходства по главным ландшафтным факторам сравниваемых территорий, обеспечивающих единство миграционных процессов, в частности, совпадение зональных гидротермических, субстратных и геоморфологических особенностей) для сравнения показателей загрязненного и условно чистого районов при оценке элементов натурального ущерба. Районы подбираются таким образом, чтобы все факторы, влияющие на состояние учитываемых реципиентов, в основном совпадали в контрольном и загрязненном районах, за исключением самих факторов загрязнения.

При обоснованном выборе района-корректора влияние прочих факторов на тот или иной элемент натурального ущерба элиминируется, а ущерб в загрязненном районе приписывается исключительно действию загрязнителей. Идеальным корректором можно считать сам объект НЭВ, рассматриваемый в различные периоды времени при условии существенного изменения уровня загрязнения. Исследуя динамику загрязнения и значения экономических показателей участка, можно получить зависимости натуральных или стоимостных показателей ущерба от загрязнения среды. При этом определяется фактический, а не прогнозируемый ущерб от загрязнения, например [8].

Использование процедур многомерной статистики к показателям состояния соответствующей ПХС и уровня загрязнения окружающей среды проводится путем статистической обработки фактических данных о влиянии различных факторов на изучаемый показатель состояния реципиента и построения многофакторных статистических моделей, включающих комплекс факторов, которые влияют на реципиентов. На сегодняшний день этот подход малодоступен для применения в Российской Федерации, поскольку даже в районах с наиболее напряженной экологической обстановкой геоэкологическая изученность не превосходит масштаба 1:200000 и опирается на лабораторные данные, полученные методами с недостаточной воспроизводимостью (50% и более).

Для реализации метода необходимо иметь геоинформационные системы (ГИС) и карты чувствительности территорий к загрязнению компонентов ОС. Для поддержания информации в базах данных ГИС в обновленном виде необходим регулярный мониторинг всех видов природных ресурсов территории, а также обновляемые данные кадастровых оценок.

Пробелы в использовании защитных лесов, пренебрежение противоэрозионными и противопаводковыми мероприятиями, несанкционированное размещение отходов ведут к нарушению естественного гидрологического режима и состояния почв и загрязнению окружающей территории и водных объектов нефтепродуктами, тяжелыми металлами, органическими и другими загрязняющими веществами через организованный или диффузный сток. Объекты НЭВ становятся местами санитарно-эпидемиологического неблагополучия и концентрации вредоносных организмов.

Комбинирование обоих подходов (район-корректор и многомерная статистика) наиболее пригодно для стратегических оценок объектов НЭВ регионального уровня. Особенностью комбинирования является оценка ущерба не по величине изменения концентрации каждого загрязняющего вещества или фактора, а выделение укрупненных приоритетных показателей, устанавливаемых в данных стандартного мониторинга ОС (например, величины рН почв, цветности и мутности вод и т.п.), что предполагает выполнение подготовительных исследований имеющихся данных. Комбинирование применяется в тех случаях, когда число факторов, влияющих на состояние объекта, достаточно велико и вследствие этого достаточно сложно точно оценить степень влияния каждого из них.

В таком случае рекомендуется выбрать группу районов с примерно одинаковыми значениями некоторых факторов (например, находящихся в одной климатической подзоне) и построить для них аналитическую зависимость, в которую факторы с одинаковым уровнем входить уже не будут. Косвенный подход к оценке экономического ущерба основан на принципе перенесения на конкретный исследуемый объект общих закономерностей и предполагает использование системы нормативных показателей, фиксирующих зависимость негативных последствий от основных ущербообразующих факторов. В связи с этим метод более применим к негативным процессам, имеющим массовый характер (в т.ч. загрязнение водных объектов). Он обладает всеми достоинствами и недостатками метода аналогий [9].

В общероссийских документах фигурируют как равнозначные по содержанию термины «вред», «ущерб» и «убытки». Причем понятие «ущерб» обычно трактуется шире, чем материальный или реальный ущерб и приближается по своему значению к понятию «вред». Необоснованно отождествляются содержание экономического и экологического ущербов [10]. Декларативный характер носит предлагаемый принцип полной компенсации нанесенного окружающей среде вреда.

Реальный ущерб определяется стоимостью утраченного имущества, а упущенная выгода определяется неполученными доходами, которые потерпевший получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.

Статья 15 Гражданского кодекса РФ, по сути дела, описывает и закрепляет в качестве правовой нормы основную экономическую формулу, которая в настоящее время довольно широко используется при подсчете убытков и ущерба, вызываемых повреждением, гибелью и уничтожением всех видов имущества и ресурсов, включая и природные, большая часть из которых согласно статье 130 относится к объектам недвижимости.

Экономический смысл формулы, установленной статьей 15 ГК, заключается в том, что размер убытков определяется суммированием затрат, необходимых для восстановления нарушенного объекта (приведения его в первоначальное состояние), стоимости утраченного объекта и убытков, вызванных неполучением ожидаемых доходов. На этой же формуле основан и порядок исчисления размера потерь и убытков различных субъектов права (государства, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, физического лица, отрасли народного хозяйства и т. д.), а также вреда, причиненного тем или иным природным объектам, закрепленный различного рода законодательными и иными правовыми актами.

Несмотря на то, что в законодательстве РФ установлены принципы оценки вреда окружающей среде и связанных с ним убытков, остальная ответственность де-факто становится ответственностью собственника земли, на которой расположен объект НЭВ, не зависимо от того, имел он отношение к возникновению причин вреда и убытков или не имел.

Оптимальной прогнозной оценкой крупной территориальной единицы может быть методология ландшафтного территориального планирования, в том числе анализ на соответствие, опирающийся на следующие положения:

- баланс отношений между использованием и самовосстановительным потенциалом природы с сохранением существующих и восстановлением естественных экосистем;

- потенциал долгосрочного и жизнеспособного сельского хозяйства, лесопользования и/или другого использования;

- устойчивость для естественного эколого-экономического или физико-географического региона.

Ландшафтная организация территории относится к современным, высокотехнологичным направлениям пространственного анализа, опирающегося на космическую дистанционную информацию, технологические средства ГИС, математические методы анализа, целенаправленные, строго обоснованные полевые измерения и исследования.

Таким образом, инвентаризация и оценка объектов НЭВ позволяет выполнить зонирование водосборов по уровню наносимого экологического ущерба и на уязвимых участках осуществить их реабилитацию путем гибкой схемы технологических решений: санация, детоксикация, беззараживание, реабилитация (реновация) и ликвидация.

Литература:

1. Brownfields Handbook. How to Manage Federal Environmental Liability Risks. EPA 330 –B-11-002, 2011.

2. Питулько В.М., Кулибаба В.В. Реновация природных систем и ликвидация объектов прошлого экологического ущерба [Текст]. М.: ИНФРАМ, 2017.- 497 с.

3. Стратегия и проблемы устойчивого развития России в XXI веке [Текст] / под ред. А.Г. Гранберга, В.И. Данилова-Данильяна, М.М. Цыканова и Е.С.Шопхоева. М.: «Экономика». 2002. - 414 с.

4. Методические рекомендации по проведению инвентаризации объектов накопленного экологического ущерба. Утв. приказом Росприроднадзора от 25.04.2012, № 193.

5. О состоянии окружающей среды в Ленинградской области». СПб., 2010. - 429 с. СПб: 2012. c.172. СПб: 2015. с.271.

6. Воронюк Г.А., Питулько В.М., Кулибаба В.В. Пространственно-временная изменчивость состава подземных вод на территории Ижорского плато // Региональная экология, 2015, № 6(41). с.67-79.

7. Питулько В.М., Кулибаба В.В. Восстановление природных систем и ликвидация объектов прошлого экологического ущерба.СПб.: изд-во ВВМ, 2014.- 400 с.

8. Определение экономического ущерба, наносимого прудовому хозяйству установившимся загрязнением водных источников: Методические рекомендации. Ворошиловград: Институт экономики промышленности Академии наук УССР, 1986.

9. Временная типовая методика определения экономической эффективности осуществления природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей среды. М., 1986

10. Методика определения предотвращенного экологического ущерба. Госкомэкология, 1999.

Adaptation of the methodology of brownfields environmental damage as a tool of rehabilitation of the waterhed geosystems

The article demonstrates the possibility of improving the quality of water resources by assessing and eliminating the brownfields environmental damage (BED) that has occurred in the wareshed areas. The reasons, history and scales of the brownfields ecological damage in Russia are considered on the example of the Leningrad Region. It is shown that in the water management district BED objects are occupied such territories that have almost always with- in the halo the hydrological elements of a common catchment geosystem. The influence of BED sources on the environment is characterized, and an algorithm for assessing of the need for their elimination is recommended.

Keywords: water resources, objects of brownfields environmental damage (BED) and past environmental damage, liquidation of BEDobjects, Leningrad Region, catchment basin.

Pitulko Viktor Mikhailovich, chief scientific researcher of the laboratory for geoecological problems of natural-economic (industrial) systems and urban territories of SRCES RAS, Doctor of Sciences (Applied Geochemistry), Full Professor. 197110, Russia, St. Petersburg, Korpusnaya str., 18. E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Журнал «Вода Magazine», №3 (127), 2018 г.