Технология очистки сточных вод с помощью мембранных биореакторов (МБР), где вместо вторичного отстаивания сточной жидкости, прошедшей биологическую очистку, используется фильтрация через микро- или ультрафильтрационные мембраны - самая «молодая» в семье мембранных методов очистки и самая динамично развивающаяся. Ее масштабное применение началось уже в новом тысячелетии, большинство же крупных очистных сооружений находятся в эксплуатации не более 5-6 лет.

Примерно в это же время о ней всерьез заговорили в широких научных и технических кругах. Так, выставка и конгресс «ЭКВАТЭК-2008», в рамках которого проходила региональная конференция IWA «Мембранные технологии в очистке природной и сточной воды», буквально взорвались мембранными биореакторами: почти каждая фирма, предлагающая мембранные установки, на своем стенде представляла и МБР. На заседаниях секций конференции IWA огромное число докладов также было посвящено этой тематике. Аналогичная ситуация наблюдалась и на одной из последних конференций Международной водной ассоциации (IWA) «Мембранные технологии для очистки природных и сточных вод» в Ахене: половина выступлений и постерных докладов была связана с мембранными биореакторами, три технические экскурсии из четырех также включали осмотр установок с МБР.

Все это говорит о том, что технология еще находится на стадии развития, поиск наиболее оптимальных конструктивных и технологических решений еще не закончен. Об этом свидетельствует и большое разнообразие конструкций мембранных модулей и блоков для МБР: в отличие от обратного осмоса, здесь пока нет никакой унификации, ежегодно на рынке появляются все новые модели. С другой стороны, десятилетний опыт работы мембранных установок уже дал возможность подвести некоторые итоги и, в частности, переосмыслить некоторые положения в теории расчета и практике эксплуатации МБР.

Но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что за мембранными биореакторами - будущее. Не вытесняя полностью традиционные методы очистки сточных вод, они занимают свою нишу в области сооружений малой и средней производительности, в особенности, при наличии дополнительных требований к качеству очистки или компактности. Большие перспективы МБР имеют в сфере очистки промышленных стоков, прежде всего, в пищевой индустрии, фармацевтике, сельском хозяйстве.

Важными движущими силами в развитии технологии МБР, помимо снижения капитальных и эксплуатационных затрат, для стран Азии и Ближнего Востока является нехватка водных ресурсов, а для Европы и Северной Америки - ужесточение нормативных требований к сточным водам, сбрасываемым в водные объекты.

Информация о первых разработках мембранного биореактора в Политехническом институте Ренсселира (США) и первом промышленном внедрении МБР фирмой Dorr-Oliver Inc. появилась в конце 1960-х годов. Большого коммерческого успеха эта технология тогда не получила, и мембранные биореакторы использовались в основном на небольших объектах для очистки промышленных стоков. В начале 1990-х годов появились более экономичные погружные мембранные модули, с которых начался подъем отрасли МБР в коммунальном хозяйстве. Тогда же начались широкомасштабные исследования в Японии, где к этому времени был уже накоплен большой опыт применения МБР. Пионерами внедрения МБР в Японии была компания Kubota, а в США - Zenon (сейчас в составе GE Water & Process Technologies). В Европе первая станция с МБР для очистки хозяйственно-бытовых стоков производительностью 80 м3/ч появилась в 1998 году в Англии. Самым масштабным проектом в Европе остается станция очистки муниципальных сточных вод Nordkanal производительностью 1850 м3/час в городе Карст (Германия), построенная в 2004 году. Наибольшая же доля МБР для муниципальных систем (очистка хозяйственно-бытовых сточных вод) приходится на установки производительностью от 20 до 4000 м3/сут. Большое число установок выпускается для очистки сточных вод отдельных зданий и небольших поселков (0,5-5 м3/сут.). Наиболее крупными поставщиками оборудования для МБР в США и Европе являются компании Zenon, Kubota, HUBER SE, Siemens Water Technologies, Wehrle Environmental, Norit (сейчас в составе Pentair Process Technology), в Азии и на Ближнем Востоке - Toray, Mitsubishi, а также целый ряд производителей мембранных биореакторов в Китае и Южной Корее.

Общий объем мирового рынка МБР по состоянию на 2010 год оценивался в 337 млн. долларов (по данным BCC Research), из которых 215 млн. долларов приходилось на очистку муниципальных сточных вод. За последние пять лет большой рывок в области освоения мембранных технологий сделал Китай. Так, например, три самые крупные станции очистки сточных вод в мире (более 100 тыс. м3/сут.) находятся в Китае и используют мембраны местного производства, а общая производительность работающих здесь сооружений в 2010 году превысила 1 млн. м3/сут. Одной из приоритетных задач в Китае, где сейчас остро встала проблема нехватки воды, является восстановление и повторное использование водных ресурсов. Широкое внедрение МБР как технологии, способной эффективно решать задачу глубокой очистки и повторного использования сточных вод, поддерживается в Китае на правительственном уровне, что отражено в пятилетнем плане социально-экономического развития народного хозяйства на 2011-2015 гг. и в рекомендациях Министерства охраны окружающей среды.

Технология и оборудование МБР

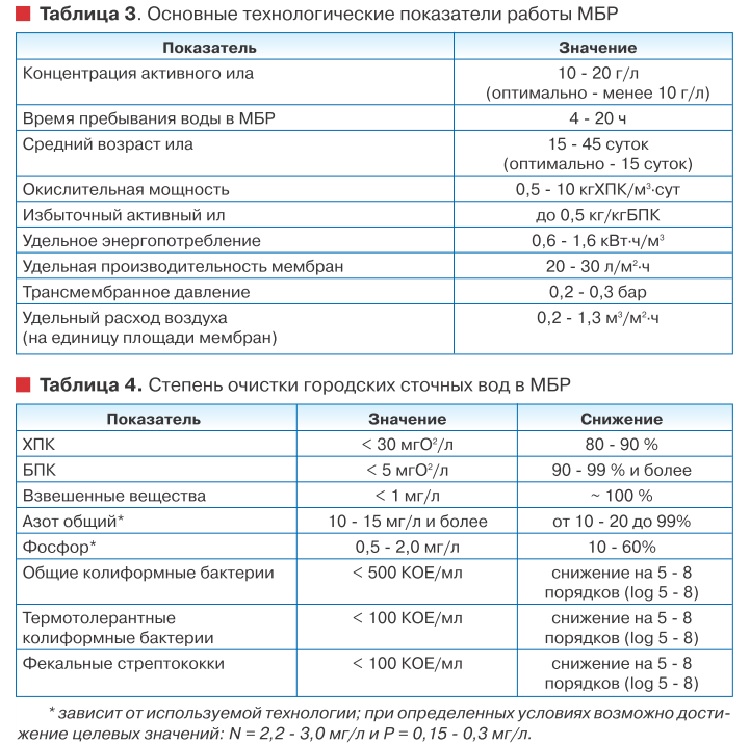

Мембранный биореактор - это комбинация традиционной биологической очистки и мембранного разделения, реализуемого на ультра- или микрофильтрационных мембранах. Размер пор таких мембран составляет от 0,01 до 0,1 мкм, что обеспечивает практически полное удаление всех взвешенных веществ и микроорганизмов. Для очистки бытовых сточных вод традиционно используется аэробный процесс, однако для очистки промышленных стоков применяют и анаэробные МБР.

Существуют два типа аппаратурного оформления мембранного процесса: напорная фильтрация (рис. 1а), когда сточная вода из аэротенка (биореактора) насосом подается на мембранный модуль, где разделяется на очищенную воду (фильтрат) и концентрат, содержащий активный ил. В МБР с погружными мембранными модулями (рис. 1б) последние располагаются непосредственно в биореакторе (в большинстве случаев в зоне аэробной очистки). Движущей силой процесса в этом случае является перепад давлений, который достигается, как правило, созданием вакуума со стороны фильтрата. Перепад давления составляет 0,2-0,5 бар, что теоретически позволяет работать погружным модулям под действием сил гравитации без насосного оборудования.

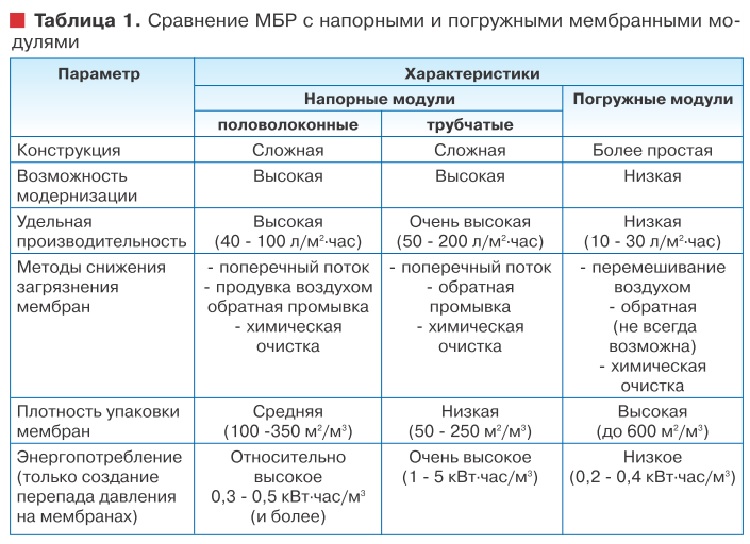

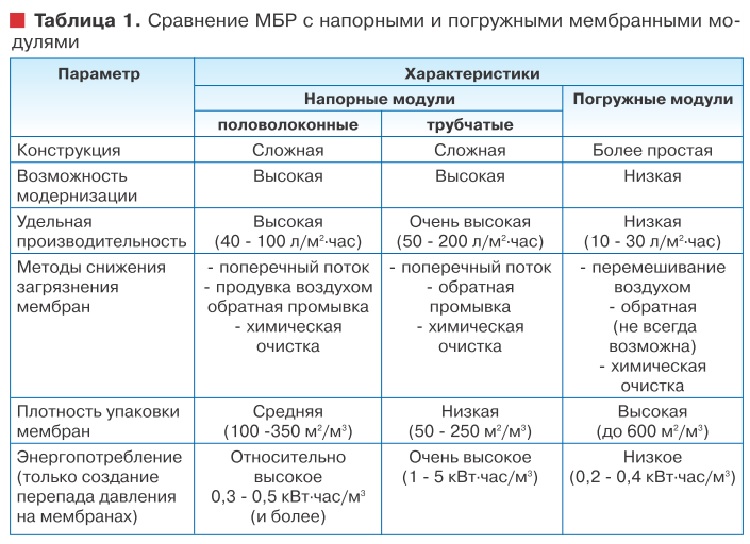

Мембранные биореакторы с напорными мембранами выпускаются компаниями Pentair Process Technology (Norit), Ultra-Flo Pte Ltd., Hyflux Ltd., Asahi Kaisei, Berghof Filtrations und Anlagentechnik GmbH & Co. KG, Novasep, TAMI Industries и другими. Напорное фильтрование позволяет получить более высокую удельную производительность мембран (в расчете на 1 м2), однако это достигается за счет более высокого трансмембранного давления и создания высокой скорости транзитного потока в напорных аппаратах. Все это приводит к более высокому энергопотреблению (таблица 1), что ограничивает использование такой технологии в системах с высокой производительностью, в частности, в коммунальном хозяйстве.

Для снижения энергопотребления в напорных модулях, также как и в погружных, применяется продувка воздухом, который создает необходимую турбулентность потока и очищает мембраны (т.н. air scrubbing), это позволяет повысить энергоэффективность МБР с напорными мембранами.

В большинстве современных МБР используются погружные мембраны. Среди производителей можно назвать такие компании как Zenon (GE Water & Process Technologies), Kubota, Toray, KOCH Membrane Systems, HUBER SE, Pall Co. (мембраны Asahi Kaisei), Siemens Water Technologies, Hyflux, Mitsubishi Rayon Engineering Co., Polymem, Beijing Origin Water Technology Co., Tianjin Motimo Membrane Technology Co., Litree Ultrafiltration Membrane Technology Co., Hangzhou Kaihong Membrane Technology Co. Полный список исчисляется десятками компаний.

В технологии МБР используются мембранные модули следующих основных конструкций (рис. 2-4): половолоконные, плоские, трубчатые.

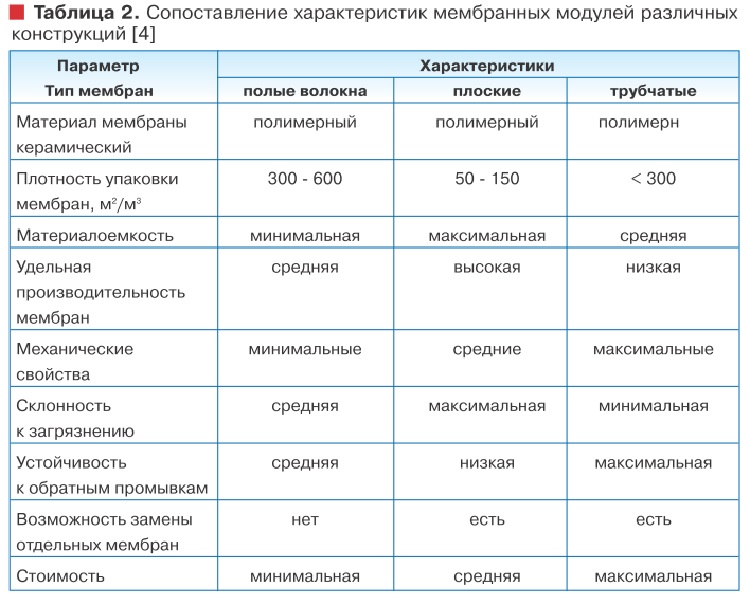

В таблице 2 приведено сопоставление различных конструкций мембранных модулей. Наибольшее применение и в напорных, и в погружных МБР получили половолоконные мембранные модули (рис. 2), которые обладают наиболее высокой плотностью упаковки, низкой материалоемкостью и минимальной стоимостью.

Модули с трубчатыми мембранами (рис. 4) используются при повышенной концентрации твердой фазы в очищаемой жидкости, как правило, для очистки производственных сточных вод. Системы с трубчатыми мембранами характеризуется высокой скоростью потока (2)4 м/сек.), необходимой для создания высокой турбулентности потока для предотвращения отложений на поверхности мембран. Из-за создания высокой скорости потока и последовательного соединения модулей трансмембранное давление (2-5 бар) и энергопотребление таких систем весьма существенны (таблица 1).

Мембраны для МБР изготавливаются из следующих материалов: поливинилиденфторид, полиэтерсульфон, полипропилен, полиэтилен, реже хлорированный полиэтилен, полисульфон, полиакрилонитрил и др. В некоторых случаях в мембранных биореакторах применяются керамические мембраны из оксида алюминия, титана, циркония. Подробный обзор и сравнительные характеристики оборудования для МБР можно найти в обзорах [1-4], а также в специализированной литературе [5-6].

В настоящее время на российском рынке МБР предлагаются множеством компаний, среди которых можно выделить НПП «Биотехпрогресс», представительства Toray, GE Water & Process Technologies, HUBER SE, Pentair Process Technology (Norit) и других зарубежных компаний. Исследования в области МБР ведутся в ГНЦ РФ ОАО «НИИ ВОДГЕО» под руководством д.т.н., профессора В.Н. Швецова.

Говоря о технологических схемах очистки городских сточных вод с МБР, следует отметить, что здесь применяются те же подходы к осуществлению биологической очистки и решению задач по снижению азота и фосфора, что и в схемах с аэротенками или SBR-реакторами. Здесь необходимо сделать важное замечание: на подавляющем большинстве сооружений с МБР отсутствует стадия первичного отстаивания. Такое технологическое решение имеет известные преимущества и недостатки, отражающиеся на работе мембран.

К особенностям мембранных биореакторов, определяющим их преимущество по сравнению с традиционными схемами очистки сточных вод, относятся:

1. Полное задержание всех взвешенных веществ и микроорганизмов, и как следствие:

- максимальный эффект очистки по взвешенным веществам;

- повышение эффекта очистки по ХПК и БПК5;

- дезинфекция очищенной воды без реагентов;

- малая чувствительность к колебаниям расхода и качества исходной воды.

2. Минимальное время пребывания воды в зоне отделения твердой фазы.

3. Полное удержание микроорганизмов в реакторе, что существенно изменяет условия автоселекции микроорганизмов активного ила.

4. Существенно меньшая занимаемая площадь по сравнению с отстойниками.

Все это позволяет:

1. Изменить параметры работы реактора (аэротенка):

- при высоких гидравлических нагрузках на реактор увеличить возраст активного ила, в том числе накопить медленно растущие виды микроорганизмов (нитрификаторы, микроорганизмы, окисляющие биорезистентные соединения);

- продлить время нахождения взвешенных веществ в реакторе вплоть до полной их биологической деструкции;

- исключить влияние седиментационных характеристик активного ила на качество очищенной воды;

- повысить устойчивость системы к колебаниям концентраций загрязнений в исходной воде благодаря хорошей адаптации биоценозов.

2. Разобщить время пребывания воды в реакторе со временем пребывания твердой фазы (микроорганизмов и взвешенных веществ сточной воды).

3. В несколько раз увеличить гидравлическую производительность и окислительную мощность процессов биологической очистки.

Использование погружных мембранных модулей позволяет легко модернизировать сооружения биологической очистки без значительных конструктивных изменений. Наиболее яркий положительный эффект от внедрения МБР наблюдается при стесненных условиях, необходимости более компактных конструктивных решений, особенно при высоких требованиях к содержанию взвешенных веществ в очищенной воде.

К главным недостаткам мембранных биореакторов относятся:

- высокие капитальные затраты, причем удельная стоимость самих мембранных блоков практически не зависит от производительности;

- неизбежное загрязнение мембран и связанные с этим затраты;

- более высокие эксплуатационные затраты (электроэнергия и замена мембран);

- более сложная система управления и контроля;

- сложность в обеспечении достаточного уровня аэрации при высоких концентрациях активного ила, характерных для МБР.

Влияние различных факторов на работу МБР

Очевидно, что по сравнению с традиционной технологией мембраны являются наиболее уязвимым звеном в системе, поэтому вкратце рассмотрим, какие факторы оказывают влияние на их работу.

1. Материал мембран. Выбор материала диктуется устойчивостью к загрязнению веществами, содержащимися в обрабатываемых сточных водах (в частности, межклеточными органическими веществами - полисахаридами и протеинами), а также химической стойкостью при проведении реагентных промывок мембранных модулей. Удовлетворяя первому требованию, большинство мембран обладают гидрофобными свойствами.

Заряд мембраны также оказывает влияние на степень ее загрязнения (например, мембраны с нейтральным зарядом более устойчивы к отложениям бактерий группы E.Coli, имеющих на поверхности положительно и отрицательно заряженные группы). Для улучшения характеристик мембран производители подвергают модификации их поверхность, вводят различные добавки в рецептуру химического состава их материала. Поэтому мембраны разных производителей, изготовленных из одного и того материала, например, поливинилиденфторида, могут иметь заметные отличия в характеристиках. Необходимо иметь в виду, что, во-первых, слой загрязнений значительно уменьшает влияние материала мембраны на степень ее дальнейшего загрязнения, а, во-вторых, важным является способность мембраны восстанавливать свою проницаемость после химической или гидравлической промывки.

2. Размер пор мембран не имеет решающего значения: микрофильтры с размером пор 0,1-1 мкм и ультрафильтры с размером пор 0,01-0,1 мкм показывают практически одинаковую эффективность в извлечении взвешенных веществ и микроорганизмов, которая тем более нивелируется при накоплении слоя осадка на поверхности мембраны в процессе фильтрования. Уменьшение размера пор, по выводам ряда исследований [5], улучшает устойчивость мембраны к загрязнению, а при гидравлических промывках лучше удаляется слой осадка с ее поверхности. Мембраны с более крупными порами имеют бoльшую проницаемость, но падение их производительности в процессе работы более значительно. Кроме того, если стоит задача задержания вирусов, то предпочтительнее использовать мембраны с размером пор менее 0,1 мкм.

3. Проницаемость мембраны (поток пермеата). Поток через мембрану является основным фактором, влияющим на скорость образования осадка на ее поверхности. Существует понятие «критического потока», при превышении которого рост осадка становится недопустимым для нормального функционирования мембранного модуля. Многие МБР работают с постоянной производительностью, что достигается регулировкой трансмембранного давления. Повышение давления на мембране в процессе работы вызывает сжатие осадка и увеличение его сопротивления. При эксплуатации мембранных установок следует избегать достижения значительного падения проницаемости и своевременно проводить гидравлические и химические промывки. Ряд исследователей отмечает явление резкого снижения проницаемости мембраны после определенного периода фильтрации (около 500-1000 час). Ясного объяснения этого феномена еще нет.

4. Продувка воздухом (аэрация мембран). Главным способом контролировать процесс загрязнения мембран служит продувка их пузырьками воздуха, которые срывают отложения с поверхности мембран и перемешивают окружающую жидкость, улучшая массообмен. Затраты на аэрацию/продувку воздухом - одна из основных составляющих эксплуатационных затрат в МБР. Расход воздуха для мембранного модуля составляет 0,2-1,3 м3/час на 1 м2 площади мембран в нем. Эта величина зависит от объема жидкости вокруг мембран, удельной площади мембран, интенсивности потока воздуха.

Оригинальное конструктивное решение по снижению затрат на аэрацию предлагает фирма HUBER SE, которая использует вращающиеся секционные сборки (блоки) из плоских мембранных ячеек (рис. 3в). Аэрационное устройство располагается в центре и каждый момент времени воздухом продувается только один из шести секторов мембранного блока. Вращательное движение мембранных ячеек создает турбулентные потоки сточной жидкости вокруг них и способствует очищению мембран.

5. Скорость движения фильтруемой жидкости около поверхности. Для погружных мембранных модулей повышение скорости движения окружающей жидкости не оказывает существенного положительного влияния на удаление загрязнений с поверхности мембран, напротив, здесь может иметь место нарушение потоков воздушных пузырьков и уменьшение эффективности продувки воздухом. Для напорных трубчатых модулей повышение скорости движения жидкости внутри трубчатых мембран, напротив, позволяет уменьшить осадкообразование, повысить производительность, однако энергетически более выгодно сочетать этот прием с продувкой воздухом (например, технология AirLift компании Pentair).

6. Гидравлические промывки. Промывки обратным током фильтрата - действенный инструмент для борьбы с осадкообразованием, исторически пришедший из ультрафильтрационных установок для очистки природных вод. Как правило, модули с плоскими мембранами (за исключением рулонных конструкций) не допускают обратных промывок. Интервалы между обратными промывками и их продолжительностью лежат в пределах 10-60 мин. и 15-300 сек. соответственно. В МБР применяют также импульсную промывку - частые (1 раз в несколько секунд) импульсы обратного тока фильтрата продолжительностью менее 1 сек. Опыт эксплуатации мембранных биореакторов показал, что существует простой способ уменьшить загрязнение мембран - периодически приостанавливать фильтрование. В этот момент потоки воздуха и жидкости вокруг мембран уносят с ее поверхности частички загрязнений, а конвективный/диффузный поток - растворенные и коллоидные примеси. Продолжительность «простоя» мембранных блоков составляет около 5-15% от общего времени их работы.

7. Природа и состав поступающей сточной воды. Наличие в сточной жидкости большого количества легко биоразлагаемой органики способствует образованию большего количества внеклеточных полимерных веществ (полисахариды, протеины), которые засоряют ультрафильтрационные мембраны. Поскольку мембраны задерживают все взвешенные вещества, а также частично полисахариды и протеины, концентрация этих веществ в биореакторе возрастает, что вызывает повышение сопротивления образующихся осадков. Увеличение возраста ила способствует уменьшению загрязнения мембран за счет снижения содержания полисахаридов в иле. Отмечается также, что в условиях недостаточного питания адгезия клеток активного ила на поверхности мембран становится ниже. По мнению ряда исследователей, явление адгезии бактерий на поверхности мембран и дальнейший их рост способствует уменьшению необратимого загрязнения мембран другими компонентами и дополнительной доочистке сточной воды. Установлено также, что, как правило, размер флокул активного ила в МБР ниже, чем в обычных сооружениях-аэротенках, причем количество частиц меньшего размера повышается с увеличением возраста ила.

Поскольку мембраны, в особенности волокнистые, представляют собой, по сути, «ловушку» для плавающих примесей и крупной взвеси, то наличие в воде подобных примесей недопустимо. Учитывая, что МБР работают без первичного отстаивания, повышаются требования к решеткам - рекомендуется устанавливать решетки (сетки) с прозорами не более 1 мм, а лучше 0,5 мм. Для половолоконных и трубчатых мембран необходима более тонкая предочистка (прозор не более 1 мм), чем для плоских мембран (щелевой прозор 1 мм, либо 3 мм диаметр перфорации). Это связано с тем, что половолоконные и трубчатые мембраны более чувствительны к механическим загрязнениям, содержащимся в стоках. Обычно на станциях устанавливают два типа решеток: первые «традиционные», с прозорами 4-6 мм, и вторые, после песколовок, с рекомендуемыми для защиты данного типа мембран прозорами.

Эксплуатация МБР

Для восстановления проницаемости мембран при эксплуатации МБР применяется обработка растворами реагентов, в основном, окислителями т.н. химическая промывка. Применяемые реагенты - гипохлорит натрия концентрацией 0,2-1% или лимонная кислота (0,2-0,3%). Дополнительно могут использоваться едкий натр, соляная кислота, различные детергенты и комплексообразователи. Периодичность этой процедуры составляет в среднем 1 раз в несколько месяцев. Профилактическая обработка гипохлоритом натрия может осуществляться более регулярно - несколько раз в месяц. Напорные модули промываются путем циркуляции раствора реагента, подаваемого насосом из отдельного бака, а погружные модули либо перемещают в отдельную специальную емкость, либо промывают на месте. По продолжительности процедура занимает несколько часов.

В ряде случаев возникает необходимость извлечения мембранных блоков и механическая их промывка струями воды от накопившихся отложений.

При эксплуатации мембранных биореакторов отмечаются определенные проблемы. Это (по приоритету):

- загрязнение мембран и сетчатых фильтров;

- повреждение мембран или сильное загрязнение;

- отказы линий связи систем автоматизации;

- отказы системы обдувки мембран;

- отказ воздуходувок и аэраторов;

- загрязнение сеток или решеток;

- отказ рециркуляции;

- отказ вспомогательного мембранного оборудования.

Загрязнение мембран и сетчатых фильтров - это последствия плохой предочистки, когда происходит скопление волос, обрывков тряпья и других волокнистых материалов на волокнах мембран и в полостях мембранных блоков.

Условия аэрации оказывают значительное влияние на эксплуатационные характеристики мембран. Ухудшение характеристик иловой смеси (по различным внешним и внутренним причинам, включая проблемы с аэрацией) почти не ухудшает качество очищенной жидкости, но приводит к ухудшению проницаемости мембран и их забиванию.

Особенности и тенденции

На сегодняшний день мембранные методы очистки воды – микро-, ультра- и нанофильтрация, обратный осмос, электродиализ - в достаточной степени отработаны конструктивно и технологически. Однако одним из критических факторов, ограничивающим их применение, является их относительно высокое энергопотребление.

Снижение энергопотребления особенно актуально для мембранных биореакторов, для которых существенную часть эксплуатационных затрат составляют затраты электроэнергии на аэрацию: классическую аэрацию активного ила в реакторе и аэрацию самих мембранных блоков, необходимую для эффективной очистки мембран от осадка. По оценкам специалистов, на МБР приходится до 50% всех энергозатрат на очистной станции, из них до 90% - на аэрацию мембран.

Однозначно выделить расходы на воздушную очистку мембран не всегда удается, так как частично воздух используется и для окисления органических загрязнений. Однако последние данные показывают, что традиционные методы очистки потребляют порядка 0,4 кВт·ч электроэнергии на 1 м3 очищенной сточной жидкости, а системы с мембранными биореакторами - 0,7-2,0 кВт·час на 1 м3. Следует отметить, что расход электроэнергии непосредственно на фильтрацию сточной воды через мембраны (энергопотребление перекачивающих насосов) в общих удельных энергозатратах незначителен.

В связи с этим много работ в области мембранных биореакторов посвящено вопросу повышения их энергоэффективности, в частности, стадии аэрации мембран. Здесь намечены такие пути решения, как онструктивное совершенствование системы аэрации, внедрение гибкого управления подачей воздуха, регулярное применение химических промывок мембран, утилизация воздуха после аэрации мембран для окисления загрязнений, применение турбулизаторов потока. Снизить интенсивность аэрации можно за счет создания условий для меньшего загрязнения мембран: применение решеток с малой шириной прозоров, снижение трансмембранного давления, создание в реакторе условий, благоприятных для увеличения фильтруемости осадка активного ила.

За десять лет, прошедшие с момента начала бурного развития МБР в мире, изменились и представления специалистов об этой технологии. Так, в настоящее время рекомендуемая доза активного ила и его возраст в мембранных биореакторах снижены в 2 раза по сравнению с первоначальными значениями: с 10-25 до 8-12 г/л и с 30-45 до 15 сут. соответственно. Снижается также рабочее давление и удельная производительность мемб ран в целях уменьшения их загрязнения и увеличения срока службы.

Специалисты также сформулировали следующие рекомендации по проектированию и эксплуатации МБР:

- биологическая очистка и мембранная фильтрация - два независимых процесса;

- лучше низкое давление фильтрования;

- для работы мембран очень важна фильтруемость осадка (активного ила), осаждаемость ила здесь не играет большой роли;

- оптимальный размер пузырьков для очистки мембран - средний, т.е. наиболее эффективна среднепузырчатая аэрация;

- подачу воздуха нужно гибко варьировать в зависимости от потока и трансмембранного давления;

- необходимо проводить регулярные превентивные химические промывки мембран (до 1 раза в неделю).

Капитальные затраты на сооружение станции очистки сточных вод с МБР колеблются от 2000 до 250 евро на 1 условного жителя (примерно 10000-1000 евро на 1 м3/сут.) в зависимости от производительности системы. Затраты на саму мембранную установку (со всем вспомогательным оборудованием) составляют 30-60%. Стоимость мембранных блоков составляет 75-150 евро/м2 при их средней удельной производительности 15-30 л/ч на 1 м2 площади мембран. Стоимость обработки бытовых сточных вод на мембранных модулях колеблется в диапазоне 0,08-0,15 евро за 1 м3, причем меньшие значения получаются при применении половолоконных модулей; общие эксплуатационные затраты составляют 0,24-0,25 евро на 1 м3 [6].

В качестве примера эксплуатации сооружений с МБР можно привести небольшие по российским меркам очистные сооружения в городке Воффельсбах (1860 м3/сут.), которые работают по технологии мембранного биореактора с 2005 года и сбрасывают очищенные сточные воды в живописное озеро-водохранилище Рурзее - популярное туристическое место в Германии для летнего отдыха на воде.

Основной причиной выбора мембранной технологии послужило отсутствие достаточных площадей для размещения станции, спроектированной по классической технологии (рис. 5).

Дежурный персонал станции состоит из двух человек - технолога и мастера. За 7 лет эксплуатации станция надежно обеспечивала очистку сточных вод даже в зимние месяцы, когда за счет снижения водопотребления и больших расстояний от населенных пунктов температура приходящей на сооружения воды падала ночью до 1°С. Вместе с тем определенные проблемы на станции возникали из-за за загрязнения мембран: так, химические промывки приходится проводить до 2-3 раз в месяц вместо заявленных производителем мембран 3-4 раза в год. При недостаточно эффективном удалении осадка на поверхности мембран могут возникать «застойные» зоны, куда не проникают пузырьки воздуха и свежие порции воды, и за счет постоянного оттока воды через мембрану осадок на ней фактически обезвоживается, образуя плотную корку. В связи с этим один раз на станции возникла необходимость ручной очистки мембран от осадка и загрязнений - мембранные блоки извлекались из реактора, и каждая секция с плоскими мембранами промывалась вручную струями воды. По словам мастера, проводившего очистку мембран, данная процедура была весьма трудоемкой и длительной. Для лучшей защиты мембранных модулей от сора и волокнистых включений на станции установлены две ступени механических решеток –- крупные с прозорами 3 мм и мелкие с прозорами 0,5 мм.

Еще один пример внедрения МБР - станция Нордканал в Германии (рис. 6в).

Мощность станции составляет 24 тыс. м3/сут. Технологическая схема включает решетки 5 мм; аэрируемую песколовку; сетки 0,5 мм; трехстадийную биологическую очистку (объем реактора 9200 м3), в которую входит зона денитрификации, смешанная зона и аэробная зона, где происходит нитрификация, и мембранные блоки, установленные в последней зоне. Рабочее давление на мембранах составляет 0,1-0,5 атм., размер пор - 0,4 мкм. Концентрация активного ила поддерживается на уровне 12-15 г/л. Удельное энергопотребление - 0,4-0,8 кВт·час/м3, эксплуатационные затраты - 0,26 ·/м3. Расход реагентов составляет: соляная кислота - 0,51 г/м3 (3,8 т/год), перекись водорода - 2,37 г/м3 (17,75 т/год), лимонная кислота - 2,12 г/м3 (15,84 т/год), едкий натр - 0,42 г/м3 (3,17 т/год), гипохлорит натрия - 1,10 г/м3 (8,24 т/год). Показатели качества очищенной воды: БПК - менее 5 мгО2/л, ХПК - менее 25 мгО2/л; азот - 0,1 - 2,0 мг/л, фосфор (с добавкой коагулянта FeCl3) - менее 0,5 мг/л.

Впервые на постсоветском пространстве реализация проекта строительства крупных очистных сооружений по технологии мембранного биореактора началась на Волгоградском НПЗ. Генеральный подрядчик и оператор - ООО «Экозащита» (г. Волгоград). Очистные сооружения производительностью 15 тыс. м3/сут. будут построены по технологии МБР с использованием мембран ZeeWeed (GE), сертифицированных как продукт EcoMaginationSM («ЭкоВоображение»). Полномасштабные пилотные испытания показали: качество очищенной воды после МБР удовлетворяет самым жестким требованиям к водоемам рыбохозяйственного назначения, что позволяет осуществлять сброс воды в открытую гидросеть или использовать воду на предприятии повторно [7].

Имеется также информация и от других зарубежных компаний о предпроектных проработках и проектировании еще нескольких очистных сооружений подобного масштаба с МБР. Так что в ближайшем будущем в России следует ожидать подъем интереса к данной технологии не только у представителей науки и поставщиков оборудования, но и у конечных потребителей.

Литература:

1. Поляков А.М., Соловьев С.А., Видякин М.Н. Технология мембранного биореактора (МБР) для очистки природных и сточных вод [I] // Критические технологии. Мембраны. 2008. № 3 (39), с. 3-7.

2. Поляков А.М., Соловьев С.А., Видякин М.Н. Технология мембранного биореактора (МБР) для очистки природных и сточных вод [II] // Критические технологии. Мембраны. 2009. № 1 (41), с. 18-32.

3. Поляков А.М., Видякин М.Н. Рынок оборудования для технологии мембранного биореактора // Сантехника, 2009, №4, с. 14-19.

4. Lesjean B., Huisjes E.H. Survey of the European MBR market: trends and perspec) tives // Desalination, 2008, V. 231, p. 71-81.

5. Judd S., The MBR book, Principles and Applications of Membrane Bioreactors for Water and Waste)water Treatment, Elsevier, 2006.

6. Pinnekamp, J. and Harald, F. Membrane technology for waste water treat) ment. Municipal water and waste manage) ment, Volume 2, ISBN 3-939377-01-5, ISBN 978-3-939377-01-6, 2003.

7. Степанов С. В., Стрелков А. К., Сташок Ю. Е., Ноев Н. В. Очистка сточных вод нефтеперерабатывающего завода с использованием мембранной и биомембранной технологий // Вода Magazine. 2010. №12.

Алексей Андрианов, доцент кафедры водоснабжения Московского государственного строительного университета (НИУ МГСУ)

Журнал «Вода Magazine», №6 (58), 2012 г.