Использование цеолитов для интенсификации очистки сточных вод стекольного производства

Классическая схема очистки сточных вод стекольного производства включает локальную очистку стоков стекольного производства и биологическую очистку общезаводского стока. Недостатком такого способа является невысокая эффективность очистки сточных вод от биогенных элементов, в том числе от соединений азота. Интенсифицировать очистку сточных вод стекольного производства можно физико-химическими методами, в том числе с использованием сорбционных фильтров на основе природных цеолитов. Применение таких фильтров позволяет достигать уровня очистки стоков от аммиака до 75-80%, а в отдельных случаях - до 90%.

На некоторых стекольных производствах технология очистки бытовых и производственных сточных вод участка зеркал осуществляется совместно на общезаводских биологических очистных сооружениях. При этом бытовые и производственные сточные воды, прошедшие очистку на линии рекуперации серебра, смешиваются в сетях канализации и собираются в канализационной насосной станции (КНС) бытовых сточных вод, откуда поступают на биологические очистные сооружения.

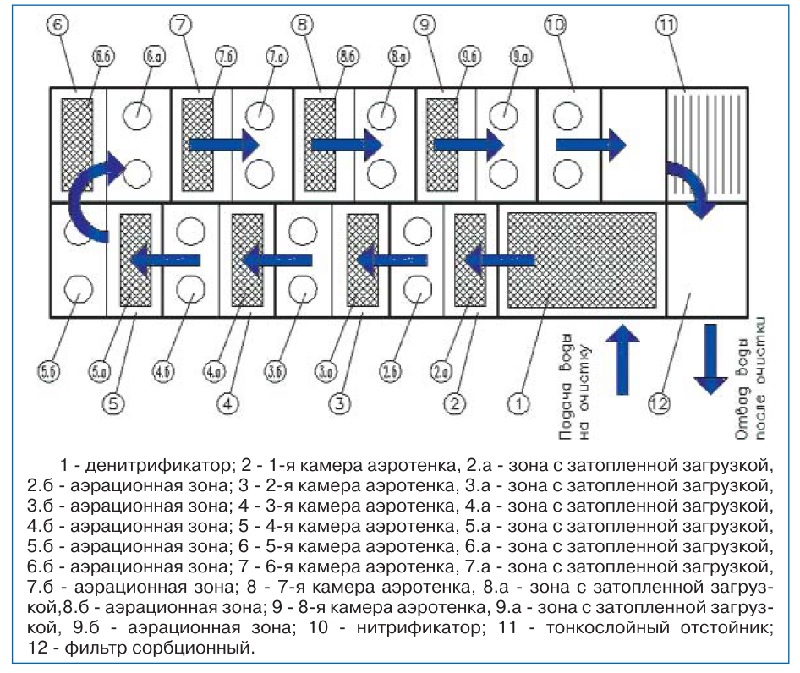

Существующая технология очистки бытовых сточных вод включает следующие стадии (рис.1):

- механическая очистка;

- биологическая очистка в аэротенках;

- удаление биогенных элементов в нитри-денитрификаторах;

- доочистка на фильтрах производственной канализации;

- обеззараживание гипохлоритом натрия.

Рис. 1. Принципиальная схема биологической очистки сточных вод

После канализационной насосной станции стоки поступают на грубую механическую очистку, включающую мелкопрозорную решетку и песколовку. Механическая очистка протекает в едином блоке, располагаемом над контейнером, предназначенном для сбора и обезвоживания осадков (отбросов с решетки, осадка из песколовки и избыточного ила).

После механической очистки вода собирается в резервуаре-усреднителе, откуда по мере наполнения откачивается насосом в нейтрализатор в виде гидроциклона, предназначенный для нейтрализации сточных вод в случаях низкого значения рН. После гидроциклона через делительную камеру поток воды разделяется и поступает в два биоблока для биологической очистки воды.

Рис. 2. Принципиальная схема биоблока

Вода, прошедшая биоблоки, собирается в контактном резервуаре, где должна обеззараживаться, и после этого через насосную станцию промстоков поступает на доочистку совместно с промышленными стоками предприятия.

Очищаемая вода последовательно проходит все камеры. Рабочие размеры и объем камер сведены в таблицу 1.

Таблица 1. Рабочие размеры камер аэротенков

На сорбционном фильтре происходит доочистка воды от взвешенных веществ, хлопьев активного ила и аммонийного азота. Контактная камера обеззараживания предназначена для обработки очищенных сточных вод гипохлоритом натрия. Резервуар представляет собой отсек железобетонного резервуара, расположенного под зданием очистных сооружений. Подача воды в контактный резервуар осуществляется самотеком из биоблоков. Отвод воды также осуществляется самотеком по переливной трубе, расположенной на высоте 1,5 м от дна резервуара.

Сточные воды участка зеркал характеризуются повышенным содержанием азотосодержащих веществ, в частности, аммонийного азота.

Существует несколько методов, позволяющих снизить концентрацию аммонийного азота в стоках. Это - метод отдувки аммиака и ионообменный метод удаления аммонийного азота на фильтрах с цеолитовой загрузкой.

Метод отдувки аммиака

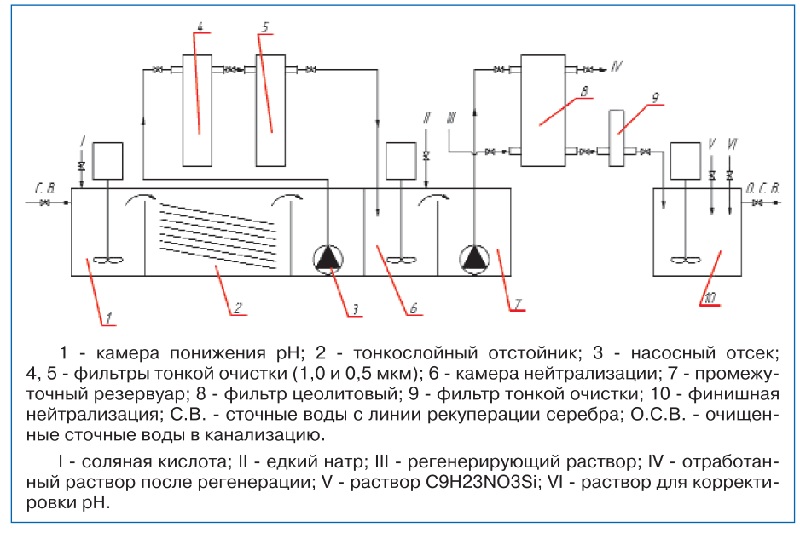

Данный способ удаления основан на отгонке аммиака из раствора воздухом при pH=11. При данном значении pH аммиак практически нерастворим в воде. Таким образом, с помощью воздушной отдувки можно добиться 95%-го удаления аммонийного азота из воды, расходуя при этом около 3000 л воздуха на 1 л сточной воды. Технологическая схема данного метода представлена на рис. 3.

Рис. 3. Технологическая схема очистных сооружений зеркального производства

На первой стадии сточные воды поступают в камеру понижения рН (1), в которую дозируется раствор соляной кислоты, и рН понижается. При этом серебро выпадает в осадок. Сточные воды самотеком поступают в тонкослойный отстойник (2), где осуществляется осаждение серебра. Для интенсификации процесса могут использоваться реагенты, ускоряющие коагуляцию. После отстаивания стоки самотеком поступают в насосный отсек (3), из которого подаются на фильтры тонкой очистки (4, 5). На фильтрах происходит извлечение тонкодисперсной взвеси серебра. После фильтрования стоки поступают в камеру смешения (6), в которую добавляют раствор едкого натра, и pH повышается. При достижении pH=11 растворимость аммиака в воде резко снижается, и его можно отдуть воздухом в камере (7). Далее очищенная вода поступает в насосный отсек (8), а затем в камеру финишной нейтрализации (9), где она смешивается с потоком 3-аминопропилтриэтоксисилана, нейтрализуется и сбрасывается на заключительный этап очистки фильтрованием.

Простота процесса отдувки аммиака делает его наиболее дешевым методом денитрификации. Однако этот метод имеет и ряд существенных недостатков. В частности, аммиак характеризуется повышенной растворимостью при низких температурах, что существенно снижает эффективность его удаления и может привести к необходимости подогрева камеры отдувки аммиака в зимнее время. Кроме того, в сточных водах, помимо аммиачного азота, присутствует нитратный азот, который не поддается воздушной отдувке.

Ионообменный метод удаления аммонийного азота на фильтрах с цеолитовой загрузкой

В отличие от процесса отгонки аммиака, эффективность процесса ионообмена не зависит от температуры сточных вод, поступающих на очистку. К тому же эффективность удаления аммиака при ионообмене значительно выше, и этот процесс заслуживает внимания в тех случаях, когда требуется обеспечить очень низкую концентрацию азота в воде после очистки.

Цеолиты - природные материалы, которые благодаря строго определенным размерам пор и внутренних полостей являются хорошими сорбентами для многих органических и неорганических веществ. Цеолиты - группа минералов вулканическо-осадочного происхождения, каркасные алюмосиликаты щелочных и щелочноземельных металлов. В настоящее время известно более 40 структурных видов природных цеолитов, наиболее распространенными из которых являются клиноптилолит, гейландит, филлипсит, ломонит, морденит, эрионит, шабазит, феррьерит, анальцим.

Клиноптилолит - естественный неорганический цеолитовый материал, обладающий чрезвычайно высокой избирательной способностью по отношению к неорганическому азоту, в частности к иону аммония. Это послужило основанием к использованию на локальных очистных сооружениях участка зеркал клиноптилолитовых фильтров. Технологическая схема такого метода, разработанного нами для удаления аммонийного азота, представлена на рис. 4.

Рис.4. Технологическая схема модернизированных очистных сооружений зеркального производства

Сточные воды с линии рекуперации серебра направляются на локальную очистку для уменьшения концентрации серебра и аммонийного азота. Очистка осуществляется в несколько стадий:

- химическое осаждение и фильтрация серебра;

- сорбционная очистка от аммонийного азота;

- нейтрализация.

Исходные сточные воды поступают в камеру понижения рН (1), в которую дозируется раствор соляной кислоты, и рН понижается. Серебро выпадает в осадок. Далее сточные воды самотеком поступают в тонкослойный отстойник (2), где осуществляется осаждение серебра. После отстаивания стоки самотеком поступают в насосный отсек (3), из которого подаются на фильтры тонкой очистки (4, 5). На фильтрах происходит задерживание тонкодисперсной взвеси серебра. После фильтрования стоки нейтрализуются в камере смешения (6). Далее вода подается на сорбционную очистку, протекающую в фильтре с цеолитовой загрузкой (8). В процессе фильтрации из воды извлекается аммонийный азот. Очищаемая вода проходит дополнительную стадию фильтрации на зернистом фильтре (8) и фильтре тонкой чистки (9). Фильтрующий материал, обладающий ионообменными свойствами по отношению к аммонийным соединениям, может регенерироваться раствором поваренной соли. Поток регенерирующего раствора и промывной воды подается в нижнюю часть фильтра и выводится через верхнюю часть фильтра. После фильтров очищенная вода самотеком поступает в камеру финишной нейтрализации, где она смешивается с потоком 3-аминопропилтриэтоксисилана, нейтрализуется и сбрасывается на завершающий этап очистки фильтрованием.

Следует отметить такие свойства цеолитов, как распространенность, доступность, дешевизна, возможность неоднократного применения. Ионообменная емкость цеолитов - важнейший параметр, характеризующий их сорбционные и технологические свойства. Максимальная ионообменная емкость соответствует полному замещению одного иона другим во всех кристаллических позициях, что соответствует максимальной сорбционной способности цеолита.

Ионообменная емкость цеолитов зависит от их природы и месторождения. В пределах СНГ разведано 10 месторождений цеолитов, из них Ай-Даг, Ноемберян и Дзегви находятся в Закавказье, Сокирница - в Закарпатье и шесть - в Российской Федерации, в т.ч. на Сахалине (Лютогское), Дальнем Востоке (Чугуевское), в Якутии (Хонгуруу), Кузбассе (Пегасское), Забайкалье (Шивертуйское и Холинское). Наилучшей сорбционной емкостью по отношению к ионам аммония, как показали исследования, обладают цеолиты Холинского месторождения.

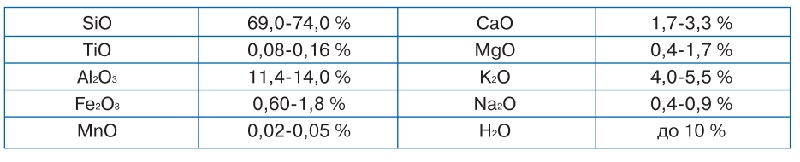

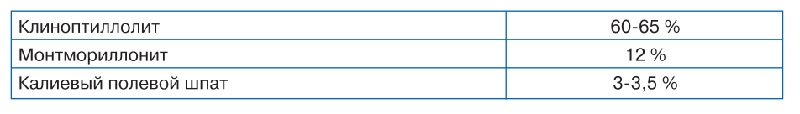

По данным исследований, цеолиты относятся к первой группе природных материалов по термо- и кислотоустойчивости (т.е. высокоустойчивы). Обладают хорошими регенерационными способностями, выдерживают высокие температуры (до 600°С), устойчивы к воздействию агрессивных сред без видимых следов разрушения. Цеолиты признаны не токсичными, мутагенных действий не обнаружено, могут применяться без ограничений во всех областях народного хозяйства. Химический и фазовый составы выбранных к использованию цеолитов приведены в таблицах 2, 3.

Таблица 2. Химический состав цеолита

Таблица 3. Фазовый состав цеолита

Широкий спектр сорбции - от аммиака до цианидов делает применение холинского цеолита особенно эффективным и необходимым в очистных сооружениях. При этом использование цеолита в водоочистных сооружениях не меняет существенным образом технологическую схему последних. Подготовка и эксплуатация включает засыпку цеолита в фильтр, замачивание, разрыхление (подачу очищенной воды в фильтр снизу вверх), регенерацию (подачу солевого раствора из нижней части солевого бака на слой цеолита). В качестве регенерирующего агента используют раствор поваренной соли.

Очистка сточных вод от аммиака с использованием таких фильтров позволяет достигать эффективности примерно до 75-80%, а в отдельных случаях - до 90%.

Таким образом, использование цеолитовых фильтров, по нашему мнению, является наиболее перспективным методом доочистки сточных вод зеркальных производств. Тем более что в качестве фильтрующих материалов может быть использовано отечественное сырье. Это в большинстве случаев делает предлагаемую технологию доочистки стоков конкурентоспособной [1].

Литература:

1. Ксенофонтов Б.С. Флотационная обработка воды, отходов и почвы. М.: Новые технологии. -2010.- 272 с.

Журнал «Вода Magazine», №4 (56), 2012 г.