УДК 556.114:502.654

Ключевые слова: качество воды, учет природных условий, целевые показатели, водоохранное планирование, технологические нормативы.

Анализ проблем оценки качества воды поверхностных водных объектов (ВО), действующих механизмов регулирования антропогенных воздействий на ВО, подходов к определению целей и приоритетов водоохранной деятельности в речном бассейне позволяет сделать следующие выводы:

- используемые на практике инструменты оценки качества воды ВО (рыбохозяйственные ПДКрх, УКИЗВ и т.п.), не учитывающие разнообразия природных факторов, не отвечают современным научным представлениям о формировании качества поверхностных вод и требованиям действующего законодательства, что снижает обоснованность и эффективность планов водоохранных мероприятий;

- наиболее подходящим инструментом для учета территориальной дифференциации природной среды при долгосрочном государственном планировании водоохранной деятельности в российских условиях являются целевые показатели качества воды (ЦП), узаконенные в Водном кодексе РФ [1];

- отсутствие единой методологической базы и утвержденных процедур (алгоритмов) установления ЦП и приоритетов водоохранной деятельности привело к существенной разнородности и недостаточной обоснованности подходов к решению этих задач в рамках Схем комплексного использования и охраны водных объектов (СКИОВО), которые являются основой государственного планирования водохозяйственной деятельности [1];

- от наличия механизмов определения целевого состояния ВО и оценки его достижения, от увязки задачи выдачи разрешительных документов с задачами бассейнового планирования будет во многом зависеть реальное улучшение состояния ВО в результате предусмотренного Законом [2] внедрения с 2019 года системы нормирования воздействий на окружающую среду на уровне наилучших доступных технологий (НДТ).

- сжатые сроки и потенциально высокие затраты на внедрение новых технологий во исполнение [2] неизбежно приведут к необходимости обоснованного выбора тех водоохранных мероприятий, на осуществление которых следует направить меры государственной поддержки. Приоритеты водоохранной деятельности, закрепленные в СКИОВО, могут стать основой для принятия таких решений.

Таким образом, разработка методологии долгосрочного планирования водоохранных мероприятий речном бассейне, а также основанных на ней алгоритмов определения целей и приоритетов водоохранной деятельности, пригодных для применения в практике государственного планирования, методическое обеспечение увязки выдачи разрешительных документов с задачами бассейнового планирования является актуальной задачей, имеющей большое практическое значение.

Анализ научно-методических источников, материалов, разработанных СКИОВО, позволяет сформулировать основные принципы, на которых должна базироваться методология долгосрочного водоохранного планирования в масштабах крупных речных бассейнов:

- применимость: полная готовность к применению в рамках действующих нормативно-правовых, организационных и экономических условий;

- универсальность: возможность применения на всех крупных речных бассейнах России на основе имеющейся информации (опора на данные государственной сети наблюдений за уровнем загрязнения поверхностных вод – ГСН);

- специфичность: учет природных и антропогенных условий формирования качества воды по участкам речного бассейна;

- объективность: выбор тех проблем загрязнения ВО, обусловленность которых антропогенным воздействием подтверждается имеющимися данными наблюдений;

- бассейновая эффективность: выбор тех источников антропогенного воздействия, водоохранные мероприятия на которых могут иметь бассейновый (не только в непосредственной близости от источника) эффект;

- реалистичность: выбор водоохранных задач, которые можно решить, воздействуя на управляемые источники поступления загрязняющих веществ ЗВ (под ЗВ будем понимать любой физико-химический показатель качества воды в ВО; под концентрацией будем понимать характеристику, соответствующую ЗВ;

- гибкость: возможность уточнения всех параметров в рамках цикла – определение целей и приоритетов - реализация комплекса мероприятий --оценка результатов и анализ вновь накопленной информации - уточнение целей и приоритетов и т.д.

Приведем основные положения разработанных нами подходов.

Размеры объекта управления (речного бассейна, подбассейна) определяют приемлемый масштаб обобщений при разработке. С учетом действующей системы гидрографического районирования в общем случае будем считать минимальной единицей управления водохозяйственный участок (ВХУ). При оценке антропогенных воздействий будем исходить из анализа их последствий не на локальном уровне, а в масштабах ВХУ, с опорой на ГСН.

Речной бассейн (например, бассейн Оби, Волги) может включать в себя ряд физико-географических зон, иметь разнообразную почвенную, геоботаническую, геоморфологическую, литологическую структуры, которые определяют особенности процессов формирования качества воды, как в естественных условиях, так и в условиях антропогенного воздействия. Разнообразие и сходство этих процессов диктует необходимость схематизации условий формирования качества воды путем деления речного бассейна на участки. Назовем такие участки расчетными (РУ).

Общие закономерности пространственной дифференциации геохимических ландшафтов позволяют предложить начальное деление бассейна на РУ по границам физико-географических зон (областей). Необходимость дальнейшего членения может быть обусловлена различием существенных природных факторов (например, различиями характеристик миграционно-аккумуляционных процессов). Учитывая цели зонирования бассейна, границы РУ следует проводить по водоразделам или водотокам, совмещая, по возможности, с близлежащими границами ВХУ. Следует также учитывать расположение источников загрязнения поверхностных вод: нет необходимости в подробном учете пространственной дифференциации на участках бассейна, не имеющих управляемых источников поступления ЗВ в ВО.

Еще один фактор, который следует учитывать при выделении РУ, – наличие информации для оценки качества воды. Основная цель зонирования бассейна – установление эталонных характеристик качества воды для всех ВО на РУ, которые можно взять за основу при оценке состояния ВО и степени их антропогенной измененности. По этой причине наличие на РУ пункта контроля качества воды (ПКК), находящегося вне зон интенсивного антропогенного воздействия (эталонного ПКК), имеющего представительные ряды наблюдений, является одним из условий, определяющих границы РУ.

Итак, для учета природных и антропогенных факторов при долгосрочном планировании водоохранной деятельности в бассейне реки предлагается разбиение водосборной площади на РУ с учетом по меньшей мере:

- ландшафтно-геохимических особенностей;

- расположения основных источников загрязнения;

- наличия эталонных ПКК с представительными рядами наблюдений за качеством воды.

Следующий этап – установление целей водоохранной деятельности в бассейне реки. Исходя из буквы закона, можно заключить, что основной целью является достижение нормативов качества окружающей среды. Таких нормативов в применении к поверхностным ВО пока нет, а используемые в их отсутствие ПДКрх не учитывают природных особенностей ВО. Водный кодекс [1] дает возможность применения другого инструмента – ЦП, не раскрывая, правда, содержания этого термина.

ЦП выгодно отличаются от нормативов качества воды тем, что:

- ЦП устанавливаются на определенный срок (срок реализации СКИОВО);

- согласование перечня и значений ЦП производится на бассейновом уровне с привлечением заинтересованных сторон (в рамках СКИОВО, которая согласуется Бассейновым советом и утверждается Бассейновым водным управлением – БВУ);

- предусмотрена возможность корректировки ЦП по мере накопления информации (в рамках регламентной процедуры корректировки СКИОВО).

Термин «целевые показатели качества воды» (ЦП) в официальных международных документах был впервые использован в [3]. Развитие и адаптация этого термина к российским условиям привели нас к следующему определению.

Целевые показатели качества воды поверхностных водных объектов – значения показателей химического состава и физических свойств воды, на достижение которых направлены водоохранные мероприятия СКИОВО. ЦП устанавливаются для участков речного бассейна (РУ), выделенных по различию природных условий формирования качества поверхностных вод. Значения ЦП рассчитываются в общем случае на основе данных наблюдений за качеством воды на эталонных (не подверженных ощутимому антропогенному воздействию) пунктах контроля качества воды (ПКК), расположенных на РУ.

Очевидно, что ЦП, определенные подобным образом, косвенно учитывают и те антропогенные факторы, которые не могли по тем или иным причинам быть идентифицированы, или управление которыми в настоящий момент не представляется возможным. К таким факторам можно отнести, например, многолетнее техногенное загрязнение водосборных территорий старопромышленных регионов. При таком определении ЦП не являются ни нормативами качества воды, ни региональным фоном. Это – отраслевые долгосрочные цели, для достижения которых в рамках СКИОВО разрабатывается план бассейновых водоохранных мероприятий. ЦП являются параметрами управления водными ресурсами и водопользованием, которые назначает и контролирует один государственный орган – Бассейновое водное управление (при согласовании с Бассейновым советом в рамках процедур утверждения СКИОВО). Так создаются предпосылки к искоренению существующего пересечения полномочий органов управления в рассматриваемой сфере. Использование ЦП при управлении водопользованием и планировании водоохранной деятельности позволяет (в отличие от широко применяемых «рыбохозяйственных ПДК» – ПДКрх [4]) учитывать существующие территориальные особенности формирования химического состава поверхностных вод, что создает предпосылки для обоснованного выбора приоритетных водоохранных мероприятий.

Предлагается следующий общий порядок построения и реализации водоохранной стратегии в речном бассейне:

1. По результатам анализа источников антропогенного воздействия выбираются эталонные ПКК. Обязательное требование – отсутствие выше ПКК зафиксированных в отчетности по форме 2-ТП (водхоз) выпусков сточных вод в поверхностные ВО. Различаем 3 типа эталонных ПКК по наличию выше них других (кроме выпусков в ВО) источников антропогенного воздействия:

а - нет «выпусков на рельеф» (по форме 2-ТП (водхоз); коды типа приемника 80-83), нет населенных пунктов и сельхозугодий (по карте, спутниковым снимкам);

б - нет «выпусков на рельеф», но есть малые населенные пункты и/или сельхозугодия;

в - есть выпуски на рельеф.

Эталонные ПКК и их тип отмечаются на используемой картографической основе.

2. По сходству/различию природных условий формирования качества воды бассейн разбивается на РУ (см. выше). Проведенные исследования позволяют рекомендовать в качестве основы ландшафтно-геохимическую карту из [5].

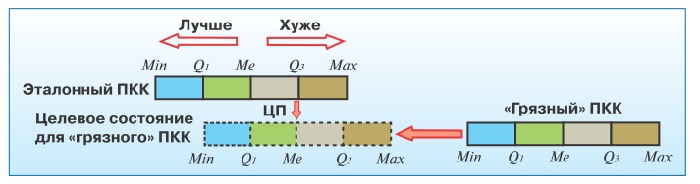

3. На каждом РУ определяются ЦП. Для расчета значений ЦП используются данные многолетних наблюдений по эталонным ПКК. Предпочтительнее использовать данные по эталонным ПКК типа а. Способы расчета ЦП по различным типам эталонных ПКК несколько отличаются. При наличии информации ЦП могут быть рассчитаны с учетом характерных фаз гидрологического режима (сезонов) по алгоритму, сглаживающему неравномерность представления сезонов в ряду наблюдений [6]. Значение ЦП при расчете по эталонным ПКК типа а принимается равным верхнему квартилю (Q3) распределения многолетних значений концентрации соответствующего ЗВ на эталонных ПКК (рис. 1).

ЦП будет считаться достигнутым на каком-либо ПКК (не эталонном, «грязном»), если медиана (Me) наблюденных значений концентраций ЗВ будет не больше значения ЦП. Использование в качестве ЦП верхнего квартиля концентраций по данным эталонного ПКК, в отличие от медианы, позволяет не ставить в качестве цели для ВО, подверженных антропогенному воздействию, достижения концентраций ЗВ, характерных для ВО, находящихся в ненарушенном состоянии.

Применение непараметрических характеристик распределения случайной величины (таких как медиана и квартили, в отличие от среднего, среднеквадратического отклонения и т.п.) обусловлено тем, что случайные величины физико-химических показателей качества воды часто не отвечают нормальному закону распределения [7].

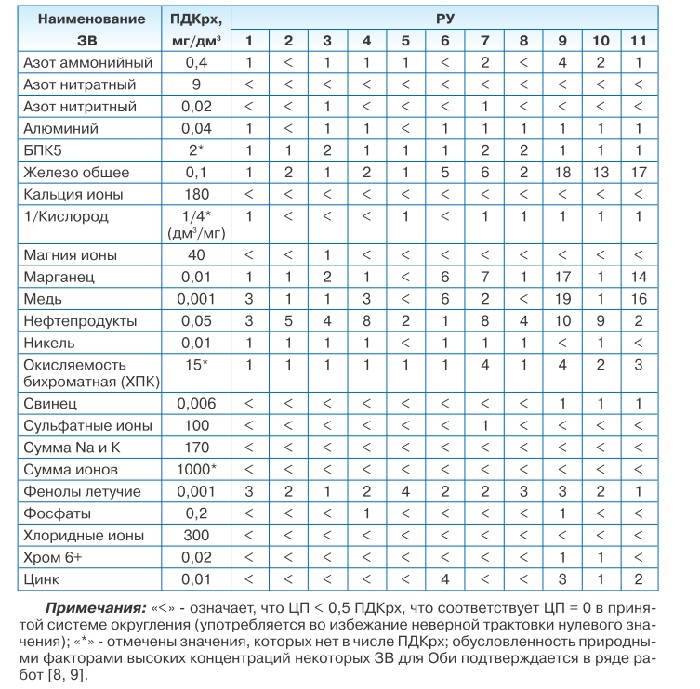

Если эталонных ПКК на РУ нет, ЦП принимается равным нижнему квартилю Q1 многолетнего ряда наблюдений по всем ПКК, расположенным на РУ. Подробное описание алгоритмов расчета значений ЦП и их корректировки можно найти в [6]. С учетом характера исходных данных, а также существующей практики оценки загрязнения ВО удобно представлять значения ЦП в виде кратности превышения ПДКрх с точностью до целых (таблица 1). Статистические характеристики рядов наблюдений за концентрациями ЗВ представляются аналогично.

4. По каждому ПКК производится уточнение ЦП, исходя из принципа «не ухудшения качества воды».

5. По каждому ПКК устанавливаются приоритетные ЗВ: те ЗВ, концентрации которых превышают значения ЦП. Установление приоритетных ЗВ дает наглядное представление об основных направлениях водоохранной деятельности по участкам бассейна: целью является снижение концентраций приоритетных ЗВ до значений ЦП.

Поскольку ПДКрх, при всех недостатках, может считаться некоторой мерой опасности ЗВ для биоты, принято решение сопоставлять наблюденные концентрации ЗВ не только с ЦП, но и с ПДКрх. Установлена следующая схема приоритетов (1 – высший приоритет):

1 – Me > ЦП и Me > ПДКрх (медиана наблюденных концентраций ЗВ превосходит и значение ЦП, и значение ПДКрх);

2 – Me > ЦП и Me ≤ ПДКрх;

3 – Me ≤ ЦП и Me > ПДКрх.

6. Последовательно (от истока к замыкающему створу) определяются основные управляемые источники поступления приоритетных ЗВ (в случае невозможности установления источников формулируются потребности в дополнительной информации). Водоохранные мероприятия должны быть направлены в первую очередь на сокращение поступления в ВО ЗВ приоритета 1, затем – 2. Выявление источников поступления приоритетных ЗВ осуществляется на основе сопоставления годового расхода массы ЗВ через ПКК с массой ЗВ, поступившей от учтенных источников, расположенных между этим и предыдущим (по течению) ПКК. Если доля массы ЗВ от учтенных источников более 1%, то мероприятиям по снижению поступления ЗВ придается приоритет, установленный для этого ЗВ. Такая высокая «чувствительность» (1%) установлена с учетом возможных ошибок вычисления расходов масс ЗВ. Ошибки связаны с тем, что в действующей системе наблюдений пробы отбираются чаще всего из одной точки на ПКК, а степень неоднородности распределения ЗВ по ширине и глубине водотока может быть значительной [10].

7. Составляется программа бассейновых водоохранных мероприятий, направленная на сокращение поступления приоритетных ЗВ от основных источников, а также на получение необходимой дополнительной информации.

8. Осуществляется план мероприятий программы.

9. Достигнутые концентрации ЗВ сопоставляются с ЦП.

10. Если ЦП не достигнуты, анализируются причины, намечаются дополнительные мероприятия, производится уточнение ЦП (по дополненным данным), осуществляется повтор цикла п.п. 2-9 (возможно, начиная с п. 1). Подробное описание перечисленных этапов можно найти в [6].

Использование предложенной методологии и алгоритмов при государственном долгосрочном планировании водохозяйственных мероприятий в масштабах речных бассейнов обеспечивает:

- выявление тех проблем загрязнения ВО, обусловленность которых антропогенным воздействием подтверждается имеющимися данными наблюдений;

- определение водоохранных задач, которые можно решить, воздействуя на управляемые источники поступления ЗВ;

- выделение среди управляемых источников поступления загрязняющих веществ тех, водоохранные мероприятия на которых дадут ощутимый природоохранный эффект, что может стать объективным основанием для предоставления предусмотренных законом государственных преференций при реализации таких мероприятий;

- обоснование мер по сбору дополнительной информации, развитию системы мониторинга; учет накопленной информации в процессе регламентированной корректировки планов.

Применимость предложенных алгоритмов при определении целей и приоритетов водоохранной деятельности в российских условиях была подтверждена в ходе разработки ряда СКИОВО [6, 11], получивших положительные заключения государственной экологической экспертизы, утвержденных и реализуемых.

В настоящее время идет разработка нормативно-методической базы по регулированию воздействий на окружающую среду на основе технологических нормативов, которые устанавливаются с использованием показателей НДТ [2]. В действующих документах пока не просматривается никакой связи между процедурами выдачи комплексных экологических разрешений (КЭР) с целями водоохранной деятельности, установленными для речного бассейна. КЭР выдается при условии достижения (или наличия программы достижения) сбросов ЗВ на уровне технологических нормативов. Оценка состояния ВО предусмотрена, но никаких дополнительных мер по ее результатам не прописано. Таким образом, собственно качество воды в ВО остается за рамками регулирования. При этом вполне очевидно, что экологические последствия сброса ЗВ в пределах НДТ могут существенно зависеть, например, от расхода воды в ВО – приемнике сточных вод.

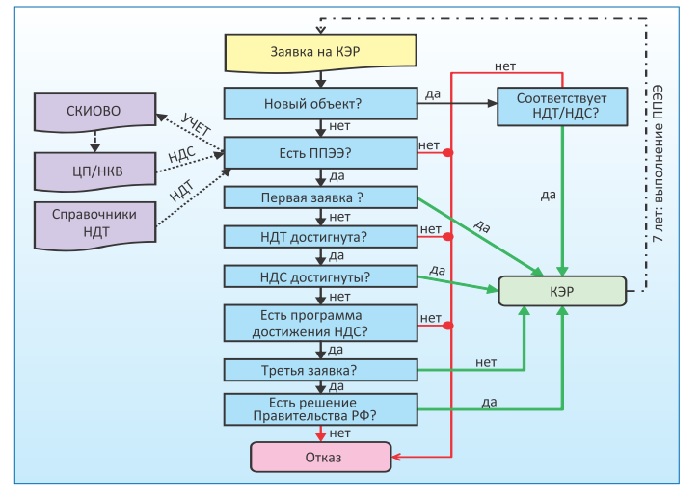

Предлагаем [12] для учета целевого состояния ВО, установленного в рамках СКИОВО, включить в процедуру выдачи (продления) КЭР требование соблюдения допустимого сброса (НДС), рассчитанного на основе условия достижения ЦП в контрольном створе ВО к определенному сроку (рис. 2).

Приведем описание предлагаемой процедуры. Для «новых» объектов I категории [2] КЭР выдается только при условии соблюдения технологических нормативов. Если при этом достигается НДС, то КЭР выдается на семь лет (для крупных, градообразующих и оборонных – на 14 лет [2]). Если не достигается НДС по веществам I и II категории опасности (ОЗВ) – КЭР не выдается. Если не достигается НДС по маркерным/приоритетным ЗВ, то КЭР выдается только в случае, когда нет утвержденных ЦП (НДС рассчитан, например, по ПДКрх), до срока их утверждения, но не более чем на три года (после этого срока вопрос выдачи КЭР решается вновь на условиях действующего объекта).

Для действующих объектов I-й категории КЭР выдается на семь (14) лет (при наличии программы повышения экологической эффективности – ППЭЭ) с возможностью продления при выполнении определенных условий. При первом обращении с заявкой на выдачу КЭР в ППЭЭ включаются мероприятия по достижению показателей НДТ. При этом должна быть проведена оценка достижения НДС по ОЗВ и маркерным/приоритетным ЗВ. КЭР выдается в случае планируемого достижения НДС по ОЗВ, независимо от условия достижения НДС по маркерным/приоритетным ЗВ. Однако в случае прогнозируемого недостижения НДС по маркерным/приоритетным ЗВ (при соблюдении технологических нормативов) в ППЭЭ включаются мероприятия по разработке/поиску технологий, которые обеспечат поэтапное достижение НДС.

По завершении срока действия КЭР владелец подает заявку на его продление. Первое продление осуществляется на семь лет. Обязательным условием первого продления КЭР является выполнение ППЭЭ, достижение технологических нормативов и НДС по ОЗВ. При первом продлении КЭР в случае недостижения НДС к моменту подачи заявки в ППЭЭ включаются мероприятия по достижению НДС по маркерным/приоритетным веществам.

Второе продление КЭР при недостижении НДС возможно только по решению Правительства РФ на основании представления Бассейнового совета. Представление Бассейнового совета может быть оформлено только при наличии существенных аргументов по невозможности закрытия/перепрофилирования объекта и при наличии ППЭЭ на следующие 7 лет, обеспечивающей достижение НДС по маркерным/приоритетным веществам. Третье продление КЭР при недостижении НДС к моменту подачи заявки невозможно. Таким образом, максимально возможный срок на достижение НДТ – семь (14) лет с момента выдачи КЭР, на достижение НДС – 14 (21) лет, или 21 (28) год по решению Правительства РФ.

Как видно, процедура получения «первого» КЭР практически не отличается от предусмотренной уже разработанными нормативно-методическими документами. Учет достижимости целевого состояния водных объектов осуществляется при продлении КЭР.

Предложенный алгоритм выдачи КЭР позволяет:

- ускорить практическую реализацию [2], в частности, за счет использования ЦП при расчете НДС;

- добавить в систему управления водопользованием недостающие элементы по учету экологических требований на конкретном ВО при использовании технологических нормативов;

- использовать результаты разработки СКИОВО, увязать задачу выдачи разрешительных документов с задачами бассейнового планирования.

Отметим, что предложенные в докладе определения и алгоритмы не противоречат действующему законодательству, обеспечивают практическую реализацию так называемого комбинированного подхода [12] и готовы к повсеместному применению в Российской Федерации.

Литература:

1. Водный кодекс Российской Федерации от 3.06.2006 г. № 74-ФЗ. Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения:16.05.2017).

2. Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения: 16.05.2017).

3. Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер. ЕЭК ООН. Нью-Йорк-Женева. 1994. 47 с.

4. Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 № 552 «Об утверждении нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения». Режим доступа: https://minjust.consultant.ru/documents/22231 (дата обращения: 16.05.2017).

5. Национальный атлас России: в 4 томах. Т. 2. Природа. Экология. М.: Роскартография, 2007. 495 с.

6. Беляев С. Д. и др. Установление приоритетов водоохранной деятельности в бассейне реки на основе целевых показателей качества воды (на примере бассейна реки Оби) // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2013. № 2. С. 6-25.

7. Веницианов Е.В., Лепихин А.П. Физико-химические основы моделирования миграции и трансформации тяжелых металлов в природных водах / Науч. ред.: В.А. Черешнев, А.М. Черняев, А.Н. Попов. Екатеринбург: Изд-во РосНИИВХ, 2002. 236 с.

8. Савичев О.Г. Гидрохимический сток рек бассейна Средней Оби и его природно-антропогенная трансформация. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора географических наук. Барнаул. 2005. 46 с.

9. Современное состояние водных ресурсов и функционирование водохозяйственного комплекса бассейна Оби и Иртыша / Отв. ред. Ю.И. Винокуров, А.В. Пузанов, Д.М. Безматерных. Новосибирск: изд-во СО РАН, 2012. 236 с.

10. Папина Т.С. Транспорт и особенности распределения тяжелых металлов в речных экосистемах. Аналитический обзор. Новосибирск: Изд. ГПНТБ СО РАН, 2001. 58 с.

11. Беляев С. Д., Могиленских А. К., Одинцева Г. Я. Целевые показатели качества воды Камского бассейна // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2009. № 5. С. 35-48.

12. Беляев С. Д. Технологические нормативы и целевые показатели качества поверхностных вод // Водное хозяйство России: проблемы, технологии, управление. 2015. № 6. С. 18-36.

Planning of water protection measures in the river basin in terms of technological regulation

The lack of institutionalized way of taking into account territorial differentiation of natural conditions of formation of water quality planning difficult and reduces the efficiency of water protection measures. The forthcoming implementation of management system environmental impacts on the basis of technological standards can exacerbate the problem: insufficient linkage system conditions for the issuance of integrated environmental permits achieving the target status of the water. The article describes the basic principles and algorithms for target setting of water quality and prioritize water conservation activities across the river basin taking into account territorial differentiation of natural environment, it is proposed the procedure for issuance of integrated environmental permits given targets. Examples of application of the proposed approaches in the basin of the river Ob.

Keywords: water quality, given natural conditions, targets, water conservation planning, technological standards.

Belyaev Sergey Dagobertovich, Ph.D. (Engineering), corresponding member AVN, the Russian Federation, head of Department of methodological provision of water management calculations, Russian research Institute of complex use and protection of water resources. 620049, Russia, Ekaterinburg, Mira St., 23. E-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.

Журнал «Вода Magazine», №1 (125) 2018 г.